「昨日は日勤、今日は隔日勤務、明日はまた日勤……。こんな勤務が続いたら、体がもたない」

あるバスドライバーの吐露した一言です。

トラックやバスの運転者は、日々の社会を支える重要な存在。

しかし、その労働環境は長らく過酷であると指摘され続けてきました。そうした背景の中で導入されたのが、労働時間や休息時間の最低基準を示す「改善基準告示」です。

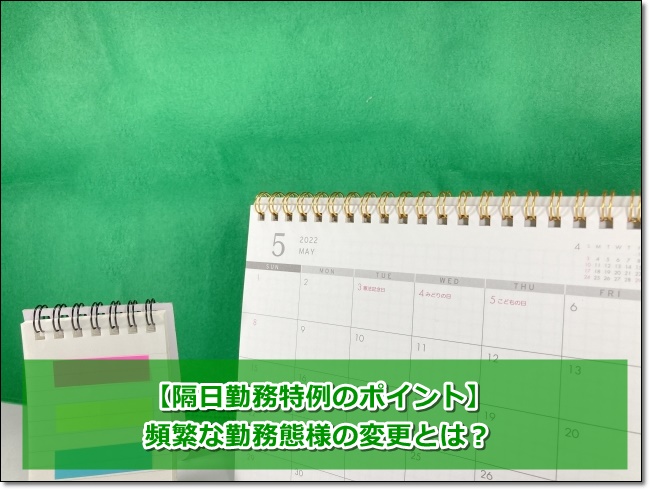

この中でも「隔日勤務特例」は、耳にする機会はあっても実際の運用事例は限られており、現場でも「そもそもどういう制度なのか」「頻繁に勤務形態を変えてはいけないとあるが、どの程度が“頻繁”なのか」といった疑問の声が後を絶ちません。

今回は、その「隔日勤務特例」と「頻繁な勤務態様の変更」に関する曖昧な部分を掘り下げ、企業としてどう向き合うべきかを考えていきます。

1.隔日勤務特例とは?──24時間を超える拘束を認める“例外”

隔日勤務とは、特定の条件下で 24時間以上の勤務を認める勤務形態 のことです。

通常の勤務と比べて拘束時間が長くなるため、改善基準告示では厳格な条件が課されています。

代表的な条件としては、

-

勤務終了後に原則20時間以上の休息時間を確保すること

-

適切な交代制を設けること

が挙げられます。

この特例は、都市部のバス運行など「通常の勤務体系では対応が難しい業務」に限って活用されるべきもので、トラック業界ではあまり身近ではありません。

しかし、運用を誤ればドライバーの心身に大きな負担を与える危険をはらんでいます。

2.「頻繁に勤務態様を変えること」が問題視される背景

改善基準告示には「日勤勤務と隔日勤務を併用して、頻繁に勤務態様を変えることは認められない」と明記されています。

これは単なる形式上のルールではありません。

背景にあるのは、ドライバーの体内リズムを守ることです。

人間の身体は、一定のリズム(サーカディアンリズム)に従って機能しています。日勤と隔日勤務を頻繁に行き来すると、このリズムが乱れ、

-

慢性的な疲労

-

睡眠障害

-

集中力低下による事故リスクの増大

といった深刻な影響を引き起こします。

つまり「頻繁な変更を避ける」というルールは、労働者の健康を守り、ひいては社会全体の交通安全を確保するための最低限の仕組みなのです。

3.「頻繁」とはどのくらい?──明確な日数は定められていない

ここで多くの事業者が抱く疑問が「では、“頻繁”とは具体的にどの程度を指すのか?」という点です。

結論から言えば、法律上、具体的な日数や回数は定められていません。

実際、労働基準監督署に確認しても以下のような回答が返ってきます。

-

「頻繁」の明確な日数の定めはない

-

隔日勤務を導入した事案ごとに個別調査を行い、違反かどうか判断する

つまり、一律に「週に○回ならアウト」といった基準は存在せず、 ケースバイケースで判断される のが現状なのです。

「基準が曖昧で困る」と感じる事業者も多いでしょう。

しかし裏を返せば、各事業者の実態に合わせて柔軟に判断してもらえる余地がある ということでもあります。

だからこそ企業には、単に「違反にならないギリギリを探す」のではなく、 ドライバーの健康と安全を守るためにどう運用すべきかを主体的に考える姿勢 が求められます。

4.現場での実務上の注意点

では、基準が曖昧な中で企業はどう対応すべきなのでしょうか。

ここで重要になるのは「改善基準告示の趣旨に沿った運用」です。

具体的には、以下の3点がポイントとなります。

① 勤務スケジュールの透明性を確保する

日勤と隔日勤務を組み合わせる際は、労働者が先を見通せるよう、明確で安定したシフトを設定すること。

② 労働者の体調を最優先する

勤務形態を変更する場合には十分な休息時間を確保し、健康状態をチェックする仕組みを設ける。

③ 定期的な検証を行う

隔日勤務を導入している場合、その実績や労働者の健康状態を定期的に振り返り、問題があればすぐ改善する。

こうした取り組みがなければ、監督署の調査で「頻繁な変更」とみなされるリスクが高まります。

まとめ

「頻繁な勤務態様の変更」とは具体的に何日程度を指すのかは、法律で定められていません。

しかし、改善基準告示の趣旨を踏まえると、労働者の健康を第一に考えた柔軟な運用が求められます。

企業としては、法律遵守だけでなく、ドライバーが安全かつ快適に働ける環境づくりに注力することが重要です。

改善基準告示を守りつつ、現場の声に耳を傾けた運用が信頼される企業への第一歩となります。

[hana-code-insert name=’ad3′ /]

コメントを残す