日常点検を実施したら、整備管理者か補助者に日常点検の結果を報告して、運行の可否を決定してもらわなければいけませんよね。

ちなみに、対面点呼や電話点呼を行うときは、運行管理者は認可営業所(もしくは認可車庫)にいなければいけませんが、日常点検のときは整備管理者はどこにいなければいけないのでしょうか?

また、対面で日常点検の結果を聞かなければいけないのでしょうか?

[quads id=1]

1.日常点検の仕方は明確に記載されているが…

まず、日常点検の運行の可否は、地場であっても電話確認でもOKなのかについて説明します。

まず、回答からいうと”電話でも問題なし”です。

では「その根拠は何か?」ということになりますが、明確に書かれたものはありません。

道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に点検箇所については書かれているのですが、どのような方法で運行の可否をすればいいのか調べても見つからないのです。

仕方がないので、ここは国土交通省が発行しているリーフレットを参考に見てみましょう。

2.日常点検は電話でも可能なのか?

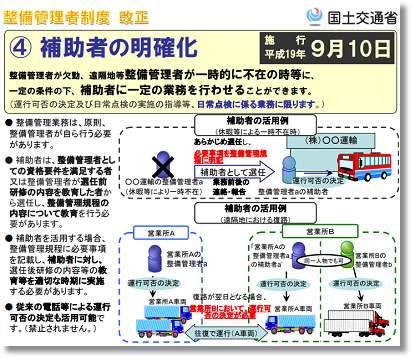

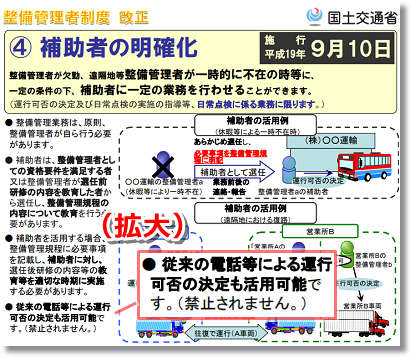

整備管理者制度が改正したとき、国土交通省が発行した当時のリーフレットです。このリーフレットの左下を見て下さい。

あ…!

『従来の電話等による運行可否の決定も活用可能です。(禁止されません)』と書かれています。つまり、運行の可否は対面ではなく、電話をしてもOKということのようです。

次に気になるのは「どこで実施しなければいけないか?」になります。

3.どこで実施すべきかを説明する前に復習

「どこで日常点検の運行の可否を伝えるか?」について説明する前に、少し思い出していただきたいことがあります。

まず、運行管理者の場合…

A営業所 運行管理者・田中さん

は、B営業所の運行管理者や運行管理者の補助者に選任することはできません。重複することはできないのですね。

けれど、整備管理者の場合…

A営業所 整備管理者・鈴木さん

は、物理的に通える営業所であれば、B営業所の整備管理者に選任することもできますし、補助者に選任することができるのです。

つまり、運行管理者と違って、A営業所とB営業所の整備管理者を兼任することができるんですね。

このように運行管理者と整備管理者のシステムは根本的に違うわけです。運行管理者が〇〇だから、きっと整備管理者も〇〇だろうという考え方は当てはまりません。

4.日常点検の運行の可否を行う場所は?

さて、なぜ運行管理者と整備管理者の選任の違いについて説明したのかというと、運行の可否を実施する場所を説明するうえで関連があるからです。

では、先ほど説明したことを踏まえて、いまから「日常点検の運行の可否を行わなければいけない場所はどこか?」について説明します。

これも国土交通省のリーフレットを見たほうがわかりやすいです。

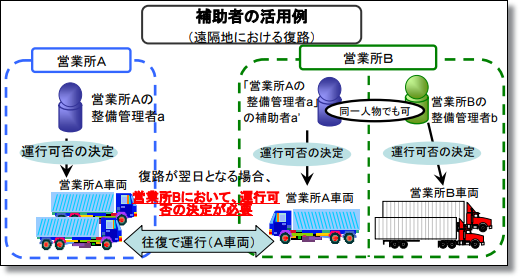

↑のイラストでは、

営業所A ・・・ 整備管理者aさんを選任。

営業所B ・・・ 整備管理者bさんを選任。

営業所Bの整備管理者bさんは、営業所Aの整備管理者(もしくは、補助者)としても選任することができます。

つまり、

営業所A ・・・ 整備管理者bさんを選任

営業所B ・・・ 整備管理者bさんを選任

このように兼任することができるわけです。(上のイラストでも”同一人物でも可”と記載されています)

イラストでは、B営業所にいる整備管理者のbさんは、営業所Aの補助者を兼任しているので、営業所Bにいながら、営業所Aの車両に対して、日常点検の運行の可否ができます。

つまり、日常点検の運行の可否は、点呼執行と異なり、”どこで行っても問題ない”ということになります。

5.念のため、運輸支局に聞いてみた!

リーフレットもあるので間違いないとは思ったのですが、念のため、電話で質問してみました。

私:「日常点検の運行の可否は、地場でも電話で可能か?」

担当官:「問題ありません。」

私:「運行管理者は認可営業所(車庫)で点呼執行しなければいけないが、例えば、整備管理者兼運転手をしているため、認可営業所ではなく遠方に行っているとき、別の運転手から運行の可否について電話で問われたら、そこで対応しても問題ないってことですか?」

担当官:「とくにどこでしなければいけないという決まりはありません。運転中でなければ問題なしです。」

極端な例を挙げましたので、運輸支局としては「安全面からあまり望ましくはない」と考えるでしょうけど、法律的根拠が何もないので、このような回答にならざるを得ないところはあります。

6.IT点呼をするときに必要な考え

IT点呼を実施するとき、運輸支局に届け出を行ったうえで、連続する16時間、別の営業所の運行管理者が点呼執行することができます。

そこで悩むのは「整備管理者はどのようにすればいいのか?」についてですが、今回の例を考えれば、補助者で兼任させれば問題ないことになります。

まとめ

運行の可否の報告をどこで受付をしても問題ありませんが、安全に配慮した方法を選択することが大切です。

[hana-code-insert name=’ad3′ /]

コメントを残す