会社から運行管理者試験を受験するように言われたけれど、自腹での受験はかなりイタイですよね。なぜなら、運行管理者試験を受けるためには…

| 願書代(1000円) 基礎講習代(8700円) 試験代(6000円) ※(2016年4月時点) |

かなりの出費になります。

会社が費用を負担してくれればいいけれど、なかには自腹を強制される人もいます。

また、仮に会社が支給してくれるとしても不合格になったら、居心地が悪くなりますよね。

「少しでも出費を避けたい。」と思う人は多いことでしょう。

なかには、これ以上の費用を避けたいということで、昨年合格した先輩から運行管理者試験のテキストを譲りうけたり、中古ショップでの購入を検討している人もいますが、それはちょっと「待ってください!」

そのあなたの判断が合格点を取れない原因になってしまうかもしれないのです。

[quads id=1]1.試験の解答方法が変わっている

以前の運行管理者試験は5択の中からひとつ「誤ったもの」もしくは「正しいもの」を選択するタイプの試験でした。でも、詳しい年度は覚えていませんが数年前(確か平成24年あたり)から、出題方式が変わってしまったんです。

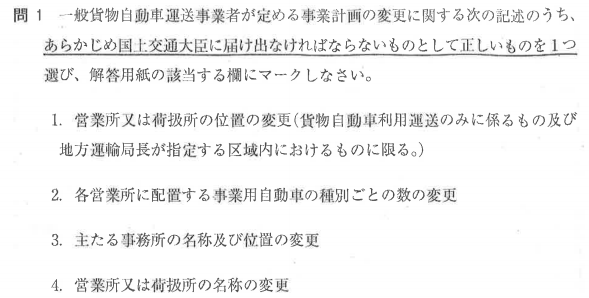

たとえば、昔は↓のような問題のように5択の中からひとつ正解を選ぶものだけの問題でした。

でも、いまは…

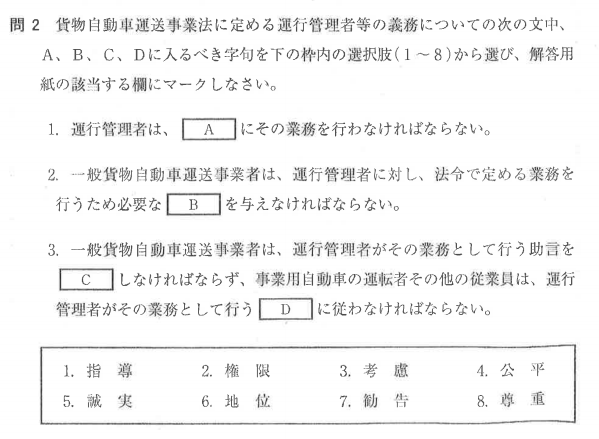

このように、A~Dそれぞれ正しいものを選択しなければいけないんです。

つまり、以前なら

1.A=1、B=3、C=6、D=7

2.A=5、B=2、C=8、D=1

3.A=5、B=2、C=8、D=3

4.A=2、B=3、C=6、D=7

5.A=5、B=2、C=8、D=6

の選択肢から一つ選べば良かったのに、いま…

A・B・C・Dそれぞれ番号をマーカーして、すべて正解したとき、そのとき初めて1点が配点されるカタチになっています。

また、このような問題もあります。

誤っているものがすべてかもしれない。

1・2・3かもしれない。

1だけかもしれない。

自分が適切だと思った番号だけマーカーするカタチなのでヤマカンで正解するのはとても難しいです。

どのような出題形式になっているか実感するうえでも最新のテキストや問題集を持っておいたほうがいいです。

2.法律の改正点が出てくる

最近、法律が変わった箇所がひょっこりと出題されるケースが多々あります。とくに事業法はトラック・バスの事故の影響で法律改正がされていることが多いです。

もちろん、過去問はとても参考になります。

ベースはほとんど変わってませんので。

ただ合格点を取ることが厳しい運行管理者試験では、1点・2点が合否を分けることが多いです。だからこそ3年前・4年前のテキストを避け、最新のテキストを購入して正確な情報を得ておいたほうが絶対にいいです。

運行管理者試験が始まった当初は合格率80%でスタートし、しばらく60%で推移していました。ですが、重大事故をキッカケに、当時と比べ運行管理者試験の難易度は極端に変わり、いまや合格率は20%前後になってしまっていました。

間違った知識を身に付けないために

最近、一般貨物自動車運送事業は法律が頻繁に改正されています。

過去問を見てみるとわかるのですが、法律が改正した内容を好んで出題する傾向があります。法律の改正された内容を含んだ問題もたかだか1~2問かもしれません。ですが、合否に左右することにもなりますし、今後、運行管理者に選任され、仕事をしていくうえで、間違った知識を身に付けるのは避けたいところです。

だからこそ、テキストは最新のものを手に入れておきたいですね。

3.簡単に合格できなくなっている

ある運送会社では、後任の運行管理者を選任するために試験を受験させたけれども、みな不合格になってしまい、隠居するはずだった運行管理者が隠居したくてもできずに困っているという話を聞いたこともあります。

60%⇒20%前後に下がったことを考えれば安易な考えでは不合格になってしまいますので、まわりの意見に左右されることなく最新の情報をもとに勉強していくことが合格の近道なのではないでしょうか。

おすすめの問題集は?

少し厳しく書きましたが、私の経験や合格した知り合い・同僚に話を聞くと、やはり、出題される範囲は限られているので、過去問や問題集などを何度も解くことがポイントになるし、合格率がグッと高くなります。

私のいる県では1か月くらい前かな?県ト協が開催している事前講習会に参加したとき、講師の方が同じようなことを言ってました。通常業務をした後でのテスト勉強です。集中して頑張らないと体が持たないし、問題の傾向もたいていは似たり寄ったりの出題ですから…^^;

後半の改善基準告示関係も慣れです。改善基準告示自体もそこまで広い範囲ではないので、過去問や問題集をしていくうちに次第にコツがつかめると思いますよ^^

最後に私がおすすめする「運行管理者試験」に使える本を紹介します。よかったら参考にしてください。

[itemlink post_id=”4508″](解説)・この一冊だけで運行管理者試験に合格できます。

・運行管理者試験は、とにかく過去問を多く解くことが大切なのですが、過去問を解くだけであれば、インターネット上に運行管理者試験の過去の問題と解答がアップされており、無料で受験勉強することもできるけれど、その試験後に制度改正となり、間違った知識で試験に挑む可能性がでてきます。

・この本では、改正部分には、問題の最後に「改」と表記し、新しい制度に対応した問題に改良しているのでわかりやすいです。

・初めて本書を見たときに、問題と解答が併記されていて、すぐに答えが分ってしまうので「しまった!これは使えない!」と思いましたが、これは過去出題された問題をベースに解説を展開する構成で、答えを見ながら勉強するというスタイルになっているようです。それと公論出版社の公式ホームページには、実際の過去の試験問題と解答用マークシートがダウンロードできるようになっているので、一通り勉強が終わったら、時間を計測し実際の受験のつもりでチャレンジすることをお勧めします。ただ、あまり古い年度の過去試験問題を試して見ると、制度改正された問題が含まれているため、直近に近い方の過去試験問題にチャレンジする方が良いかもしれません。

・短期間での勉強では厳しいかもしれません。少なくとも1ヶ月半~2ヶ月前から勉強に着手することが必要になるかと思います。余裕を持って受験勉強することをお勧めします。

・本書を3回繰り返し勉強したいところ。一通り勉強が終わった後に、各章の過去提出問題を再度解いていき、間違ったり分らなかった問題に付箋を付けた上で、その問題に関連した解説を再読。これが終わったら、各章の過去提出問題の付箋を付けた間違ったものだけ再度チャレンジするという形で進めると効率よくいきます。

コメントを残す