一定の車両総重量または最大積載量をもつ事業用自動車については、運行記録計の装着が義務化されていますが、

- 何年間記録保存すればいいのか?

- 運行管理者は、どのように指導すればいいのか?

- どのように管理すればいいのか?

- 乗務員はどのように記載すればいいのか?

戸惑うことが意外と多いのが、この運行記録計です。

いまの法律がどのようになっているのかも含めて、今回は「運行管理計の管理・指導方法」についてまとめてみました。

[quads id=1]

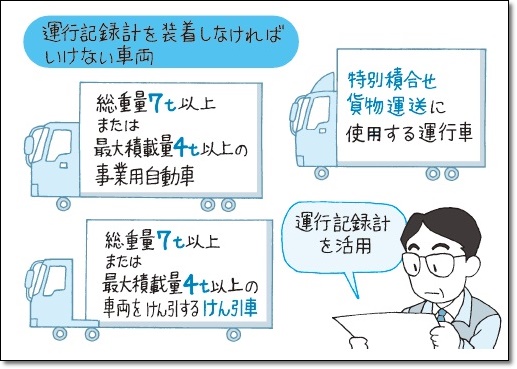

1.運行管理系の装着が義務化されている車両は?

(出典元:全日本トラック協会)

いままで運行記録計の装着が義務化されていたのは、白ナンバー、緑ナンバー関係なく、車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上の車両でした。

道路運送車両の保安基準に書かれています。

道路運送車両の保安基準

(運行記録計)第四十八条の二

次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。

一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの

二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

2 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

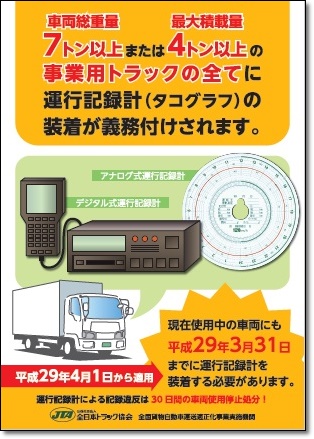

ところが、平成29年4月1日から車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用自動車(緑ナンバー)の車両であれば、すべて運行記録計(タコグラフ)を装着しなければいけなくなりました。

(出典元:全ト協マニュアル)

ただし、この法律はあくまでも事業用自動車を対象にしているので、緑ナンバーのみ、対象車両が拡大されたことになります。

つまり、白ナンバーのトラックは、従来どおり車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上の車両が対象ということになります。

なんだか不公平な感はありますが、仮に装着対象車両が運行管理計を装着をしていない場合は、30日間の車両使用停止処分を受けてしまいますので、早急に装着したほうがいいです。

2.運行記録紙の保存期間は1年間

運行記録紙は1枚1枚は薄いのですが、塵も積もれば山となる…というように、長年、記録保存しているとかなりの量になります。そのため、いつの間にかダンボール箱が倉庫を占領してしまうことでしょう。

「いったいどのくらいまで記録保存していればいいんだ!」と悩んでいる管理者もいると思いますが、じつは、法律上、運行記録紙の保存期間は1年間と定められています。

つまり、1年以上経過したものは破棄しても大丈夫ということなんですね。

…とはいえ、1年経過したらすぐ破棄というわけではなく、念のため、2~3年間分は記録保存しておいたほうが無難です。

[quads id=2]

3.運行管理者は何をチェックすればいいのか?

運行管理者の業務のひとつに「運行管理計の管理及び記録保存」そして「運行記録計による記録不能車の運転禁止」があります。

また運行記録紙の内容は運転日報と連動しているので、条件によっては乗務員に記載するよう指導しなければいけません。

では運行記録紙はどのように見ればいいのでしょうか?

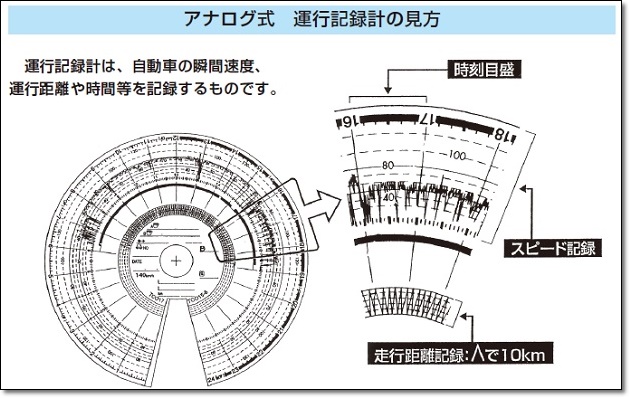

3-1.運行記録紙の見方

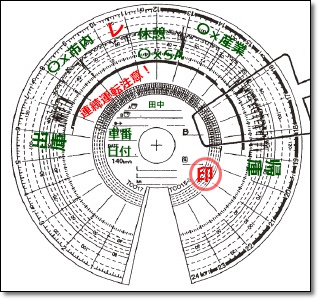

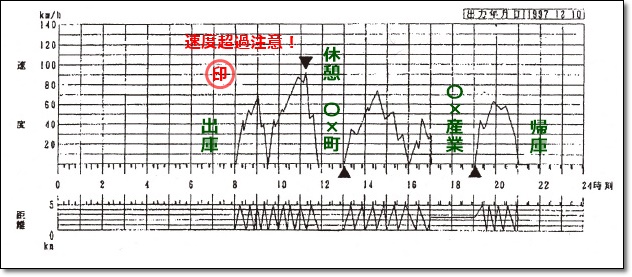

(出典元:全日本トラック協会)

運行記録計(アナタコ)を見るとき、全日本トラック協会が公開しているマニュアルが参考になります。

かんたんにいえば、アナタコには時刻、スピード、走行距離などの貴重な情報が記載されています。その運行記録紙を用いて運行管理者は乗務員に指導したり、改善基準告示違反がないか確認することになるんですね。

3-2.運行記録紙のチェックポイント

では、運行が終了した運行記録紙はどこをチェックしていけばいいのでしょうか?

かんたんにまとめると、

①速度違反がないか

②改善基準告示を遵守しているか(連続運転、休憩・休息等)

③走行距離・内容のチェック

④スピードリミッターや運行記録計を不正改造していないか

について確認する作業を行います。

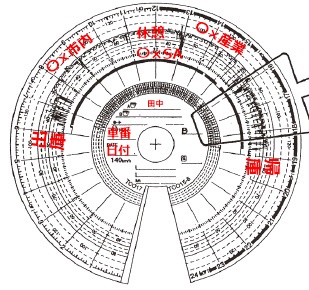

3-3.運転日報に記載すべき内容の記載

運転日報に詳細を記入すれば、運行記録紙に記載する内容は「氏名」「車両番号」「日付」くらいでいいのですが、そこまで詳細に運転日報に記載するのは大変です。

そのため、運行記録紙に直接、出庫・帰庫時間、休憩地点及び休憩時間、主な経過地点等書いておくと非常に楽です。

おそらく多くの事業所がこの手法を採用しているはずです。

乗務員の中には、記載について知らない方もいるので教育を徹底していきましょう。

4.内容をチェックし、指導を終えたらすべきこと

運行管理者が運行後の運行記録紙を見て、連続運転や速度超過等を発見し、乗務員などに対して指導等を行ったら「指導教育をしたという記録」を残さなければいけません。

上のイラストでは、赤文字で記載していますが、違反している部分に「✓」の印を入れて、「違反内容に対して指導した内容」を記載しましょう。

そして、指導が完了したら「運行管理者の印鑑」を押すことが重要です。

なお、なにも違反がなかったとしても、運行管理紙をきちんとチェックしたということで「運行管理者の印鑑」だけは確実に押す必要があります。

5.デジタコでも行うことは同じ

たとえ、デジタコでもアナタコと行うことは同じです。

GPS付のデジタコであれば、地点が表示されるのですが、GPS付でない場合は、上のイラストのように詳細を記載する必要があります。

6.違反するとどうなる?

もしも運行記録計を装着してない・記録していない場合、どのような処分を受けるのでしょうか?

運輸支局の行政監査の場合…

1.記録(運行記録計による記録が必要な30乗務に対して)

| 初違反 | 再違反 | |

| ①記録なし 5件以下 | 警告 | 10日車 |

| ②記録なし 6件以上(すべて記録なしを除く) | 10日車 | 20日車 |

| ③すべて記録なし | 30日車 | 60日車 |

2.記録の改ざん・不実記録

初違反60日車・再違反120日車

3.記録の保存

| 初違反 | 再違反 | |

| ①一部保存なし | 警告 | 10日車 |

| ②すべて保存なし | 30日車 | 60日車 |

運行記録計の処分日車数はかなり厳しいです。

とくに「運行記録計の購入には費用がかかるから…」といまだに車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用自動車(緑ナンバー) の車両に装着していないトラックがあるようですが、仮に監査が行われた場合、大変なことになってしまうので気を付けておきましょう。

まとめ!

乗務員不足のなか、管理者と労働者のチカラ関係も変化が起き、なかなか指導教育も難しいところがありますが、労働基準監督署や運輸支局など国の機関は、とくに運行記録計の記録内容を重視する傾向があります。

なので、この運行管理記録紙の管理等について手を抜いてしまうと、もしものことがあったときに多大な被害を受けてしまうのは間違いありません。大変だと思いますが、記録と管理、そして指導教育について徹底して行っていきましょう。

[hana-code-insert name=’ad3′ /]

[…] ●運行管理等1.必要な員数の乗務員を確保していますか?2.運行管理者が選任され、選任(変更)届出書を届出していますか?3.運行管理者に研修を受けさせていますか?4.過積載による運送をしていないですか?5.運行管理規程が定められていますか?6.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、休憩時間、休息時間を適正に管理していますか?7.点呼の実施及び記録保存は適正ですか?8.乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正ですか?9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正ですか?10.運行指示書の作成・携行及び記録保存は適正ですか?11.乗務員に安全教育を実施して記録保存していますか?12.特定の乗務員に対して義務付け適性診断を受けさせていますか?13.特定の乗務員に対して特別な指導を実施していますか? […]