運送業の立ち上げを行うためには「一般貨物自動車運送事業の許可申請」をしなければいけませんが、許可申請の書類を作成するには、多大な時間・労力を要します。

国はHPなどで、許可申請の届出様式や記入要領を公開しているのですが、法律と接していない人が見ても理解するのは難しいです。私の知り合いも運輸業の許可を取得するため、頑張って調べていましたが挫折していました。

…とはいえ、独立するタイミングを失ったら、チャンスそのものを失ってしまいます。

そこで、これから紹介する記事は「運送会社を設立したい!」と思っている方にイメージしやすいように、最低限知って欲しいと思う内容をまとめてみました。

事前に把握しているかどうかによって、手続きに係る労力や時間が圧倒的に変わるので、参考にしてくださいね。

1.運送業許可に必要なものをイメージする!

一般貨物自動車運送事業の許可申請を行うためには【ある条件】が存在しています。

なぜ条件が設けられているのかというと、運送業界の輸送秩序を守るためです。届出されてなんでもOKにしていたら、市場がボロボロになってしまいますよね。だから、運送会社を運営するうえで、最低限、基準をクリアしているか確認されます。

逆にいえば、この基準をクリアしていなければ、国から許可申請を許可してもらえません。

では、その条件とはどのようなものでしょうか?

・施設(営業所、休憩睡眠施設)

・車庫

・車両(5両以上)※霊柩・特定等は除く

・人員の確保(乗務員、運行管理者、整備管理者)

・事業開始に必要な資金

簡単にいえば、人・モノ・金が必要になるということです。

もしも「運送会社を立ち上げたい!」と考えているのであれば、いま現在、項目ごとに「目途が立っているのか・立っていないのか…」など、紙にまとめておくと、いざ許可申請を決意したときに問題に対処しやすくなりますよ。

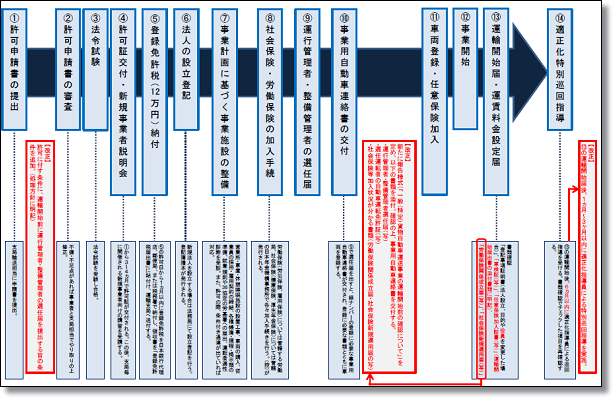

2.運送業許可の流れをイメージする!

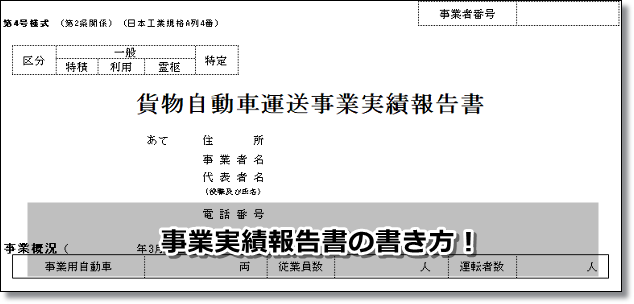

(出典元:運輸局)

許可申請を提出してから運輸開始するまで、どのような書類を届出し、どのようなことをしなければいけないのか、国がHPでフローチャートを作成していたので掲載しておきます。

なお、許可申請をする方は、もともと別の運送会社で乗務員や管理者の経験を持っているケースが多いです。

そのため、当時、運送会社在籍中に、雨後の筍のように運送会社が増えているところを目の当たりにし、知り合いが運送会社を設立した話など耳にしていると、「自分も(簡単に)運送会社を行うことができるはず…!」と思っている人が多いんですよね。

けれど、フローチャートを見ると運輸業を開始するために届出しなければいけない書類の多さにびっくりしたのではないでしょうか?

厄介なのは届出する書類の多さだけではない!

厄介なのは許可申請の書類の多さだけではありません。

厄介なのは許可申請の書類の多さだけではありません。

国は運送業の許可申請の様式や記入例を公開していますが、かなり難しいです。

ハッキリいって拒絶したくなるくらい複雑な内容になっています。

運輸業を専門にしていない行政書士が見ても「どのように書けばいいのかわからない。」とため息をつくほどの内容なので、私たちにわかるはずもありません。もしも「許可申請を自作できるかもしれない」と思っている方はあきらめて運輸業専門の行政書士に頼んだほうがいいです。

専門家にお願いして解決する方法がベスト

すでに運送会社を経営している社長に聞くとわかるのですが、彼らがあえてお金のかかる専門家に委託しているのは、いまから許可申請や法律を勉強するのは時間の無駄。会社立ち上げのタイミングや時間のほうが数十倍も重要だとわかっているからです。

すでに運送会社を経営している社長に聞くとわかるのですが、彼らがあえてお金のかかる専門家に委託しているのは、いまから許可申請や法律を勉強するのは時間の無駄。会社立ち上げのタイミングや時間のほうが数十倍も重要だとわかっているからです。

それにしても、これから申請する立場からしてみれば「もっと簡単にしてほしい!」と感じますよね。

けれど、その一方で「これ以上、新規の運送会社が増えて市場を荒らされたくない。」と考える既存の運送会社もいます。

彼らは、いまより、もっと【規制してほしい】【法令遵守する運送会社だけ許可して欲しい】と国に要望をしているので、緩和どころか、過去に社会保険や法令試験、運輸開始前届出等が追加されたように、今後も複雑さが増す一方だと考えられます。

3.運送業に特化した行政書士を選ぶ

運送業の許可申請をするとき、行政書士に作成を依頼しなければまず無理です。

だからといって、適当に行政書士を選んでいてはダメです。

なぜなら、すべての行政書士が運送業の許可申請のプロではないからです。

そもそも、行政書士は、建設業・風俗業・運送業など、すべての許認可申請を取り扱っているわけではありません。どの業種も法律が複雑なので、行政書士それぞれが自分の得意分野で勝負し、商売しているのです。

よく考えれば、一般貨物自動車運送事業も同じですよね。

ダンプ・ローリー・引越・霊柩など、すべて一般貨物自動車運送事業の許可を得れば行えますが、運送会社によって取り扱う車種・仕事が異なります。

つまり、行政書士も建設業・風俗業・運送業など、専門分野があるため、とつぜん「運送業の許可申請をお願いします。」と依頼しても対応できないことも多いのです。

ただ、運輸業の許可申請は、高額なので知識はなくても依頼を引き受ける行政書士はたくさんいます。ですが、依頼を引き受けたのはいいけれど、運輸業の知識に乏しいため、書類作成がうまくいかず、国から何度も書類を突き返されてしまった…。

結局、許可申請がなかなか下りずに事業を始めたくても始められないというトラブルは起きています。

許可申請が通らないと、あなたがすでに確保した乗務員や車両を遊ばせてしまうことになります。また荷主も待たせてしまい、運送会社を立ち上げる前から、大きなトラブルに発展してしまいかねないのです。あなたの大切な会社だからこそ、慎重に行政書士を選ぶべきなのです。

4.資金をクリアする

国は運送会社を営む資金が確保されているのか判断条件として資料の提出を求めてくるので、金融機関が発行した残高証明書を添付する必要があります。

では「資金はどのくらい準備しておけばいいの?」と思うかもしれませんが、運送業の許可申請における必要資金は、建設業許可のように〇〇〇万円必要と明確に定められているわけではありません。

申請する事業者によって条件が異なるため、〇〇〇万円あればOKというように明確に伝えることはできないのです。

…というのも、

・営業所や車庫の内容(賃貸なのか、自己所有なのか、購入するのか)

・車両(リースか購入か。車両数は?)

・人件費

など、条件によって必要資金が変動するからです。

ただ、参考までに、これから運送業をはじめることを考えているのであれば、おおよそ1000万円から2000万円の資金を目標に頑張ればいいと思います。

5.人材を確保する

運送会社を行うための人材確保が必要になります。

- 乗務員5名以上の確保

- 運行管理者の確保

- 整備管理者の確保

運行管理者と整備管理者については、申請者である代表取締役が兼務で選任するケースが多いのですが、もしも、代表取締役が資格を持っていない場合は、資格を持っている人を確保する必要があります。

ちなみに…

運行管理者は、運行管理者試験に合格して資格者証を手に入れている人。

整備管理者は、整備士か整備管理者選任前研修の受講+2年の実務経験がある人。

が必要になります。

つまり、運輸業の許可申請をおこなうためには、運転者5名と運行管理者等の有資格者1名以上が必要になるため、最低でも6人の人員をキープしておく必要があるというわけなんですね。

6.営業所・車庫を確保する

運送会社を経営するためには、営業所や休憩睡眠施設、車庫を準備しておく必要があります。

ただし、営業所はどこの土地でも設置してOKというわけではなく、市街化調整区域でないこと、農地法等に抵触していないこと…などさまざまな条件があります。

これは行政書士の先生も細心の注意を払って対応するくらい気を付けなければいけないところで、土地を購入したのはいいけれど、営業所が法律に抵触するため、認可が下りなかった…という失敗話はトラック運送業界ではあるある話です。

結局、誤って購入した人は、認可先は近くのアパートの賃貸で対応し、購入した土地に建てた営業所は無認可営業所としてそのまま経営したそうです。しかし、結局、巡回指導等でバレてしまい、運輸支局に指導された後、新たな土地を購入するなどつらい思いをしたそうです。

このように、土地の確保は、不動産屋に相談しながら購入しても失敗してしまうケースがあるので、行政書士の先生と選んだほうが無難です。

また、営業所と車庫は原則としては隣接しておくことが望ましいのですが、やむを得ない場合は、直線距離5km以内(地域によっては10km以上の場所あり。)の範囲であれば離れていてもOKということになっています。

この車庫と営業所が離れていてもOKな距離は、地域によって違うので、行政書士の先生と相談したほうがいいですよ。また、車庫も幅員証明書が必要だったりするなど、営業所・休憩睡眠施設・車庫は、高額で失敗できない割にさまざまな条件に縛られているので注意してくださいね。

7.車両を確保する

運送業では、最低でも5両以上なければいけないことになっています。

ちなみに、けん引車+被けん引車=1両扱いなので、計算間違いをして5両割れにしないように気を付けましょう。

なお、車両については、中古・新品等、購入しなければいけないと思っている人もいますが、リース契約で申請している人もいます。

8.法令試験をクリアしなければいけない!

運輸業の許可申請を提出すれば終わりというわけではありません。

運送会社の役員として知識があるのか【法令試験】が行われるのです。

役員として…と書いたとおり、法人での届出の場合、運送業に係わる常勤役員であれば、だれが受験してもOKということになっています。(個人事業主で届出した場合は「個人事業主である代表のみ」)

試験そのものは〇×方式もしくは語群選択方式になっていますし、運行管理者試験の資格等を持っているのであれば、そこまで難しくないのですが、それでも合格基準は8割以上になっているので、勉強せずに受験すると落ちてしまいます。

ちなみに落ちると再試験。さらに2回目も落ちてしまうと申請取り下げ願いを支局に提出しなければいけません。再度、申請することはできるのですが、運送会社の許可申請をするのは、ある程度の知識を求められるということなんですね。

9.許可申請だけではない!行政書士を選ぶことが重要な理由!

運送会社の立ち上げを考えたとき「先のことを見据えていない」つまり、運送事業の許可申請が下りて、運輸開始できれば、ゴールと思っている人が多いんですよね。

じつは、平成2年の物流二法で従来の免許制から許可制に切り替えをして以降、運送会社が倍増したため、過当競争に追い込まれ、運送業界は疲弊している状況にあるため、国は、新規事業者が輸送秩序を乱さないため、年々、厳しく監視しています。

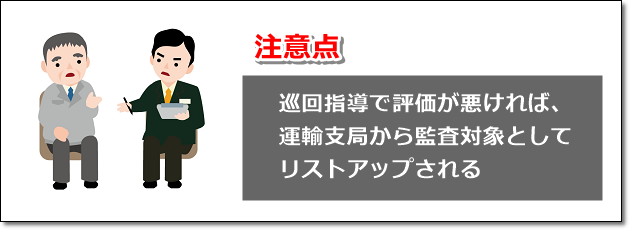

そのひとつが、事業開始したあとすぐに行われる「巡回指導」です。

この巡回指導は、昔は、そこまで適正化指導員に権限はなく、改善を要求されても無視しても問題ないくらいの存在でしたが、いまや運輸支局と密な連携を行っており、巡回指導の結果で行政監査が行われるほどになっています。

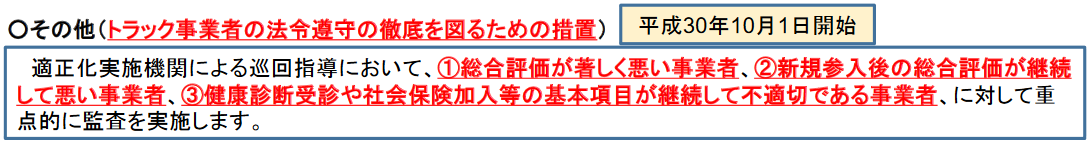

さらに、法改正を少しずつ実施していて、2018年(平成30年)10月にも、巡回指導の結果によって監査対象になる内容がかなり厳しくなっています。そのうちのひとつが↓の国土交通所の資料にも書かれています。 (参照:国土交通省資料)

(参照:国土交通省資料)

②を見てもらえればわかると思いますが、新規参入後の事業者については、とくに目を光らせていることがわかります。また、事業を継続して、新規事業者から脱したとしても「巡回指導」において、評価が悪い事業所については、行政監査の対象になってしまうのです。

運輸開始から、はじめての巡回指導は「3か月以内」。

たった3か月以内に適正化指導員が巡回指導に来ます。

「運送会社を立ち上げた!」と喜んでいたら、すぐに帳票類のチェックをしなければいけないのですが、運輸業を専門にしている行政書士のなかには【高額な許可申請だけしか対応しない】ケースが多いです。

そのため、許可申請だけでなく、運輸業の【帳票類】も対応してもらえる行政書士を選ぶべきだと私は思います。

まとめ!

いかがでしたか?

運送業の許可を得るには、たくさんの条件とルールがあることを知っていただけたと思います。ただ、複雑に見える条件もあなたひとりですべて抱え込むのではなく、専門家に頼んだりすれば、実はそれほど難しくありません。

これは運送業だけでなく、どの事業にも言えることですが、許可申請は「頑張ればなんとかなる!」という労働者視点から「時間とお金の投資をどこにすべきなのか?」という経営者視点に切り替える最初の試練かもしれません。

迷ったときには、あなたの目的、目標はどこにあるのか、その原点をもう一度思い出してくださいね。

[hana-code-insert name=’ad3′ /]

コメントを残す