令和4年4月1日から導入が始まった「遠隔点呼」制度。既に国土交通省のリーフレットや物流業界のニュースで話題になっていますが、「従来のIT点呼と何が違うの?」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、遠隔点呼とIT点呼の違いを明確にしつつ、両者のメリット・デメリットを詳しくご紹介します。

運送業界における遠隔点呼の利点を見極めたい方には必見です。

[quads id=1]1.遠隔点呼とIT点呼の範囲は類似

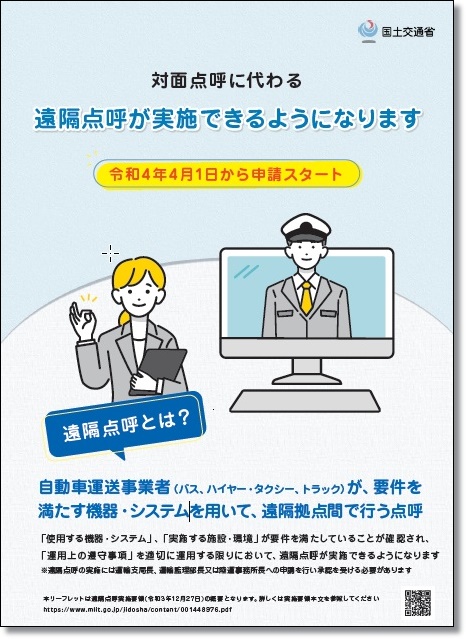

遠隔点呼の特徴については、国土交通省が発行しているリーフレット「遠隔点呼が実施できるようになります」にまとめられています。

遠隔点呼ができる範囲がいままでの「IT点呼」と、どのように違うのかわからない…と感じた人もいるかもしれませんが、じつは、IT点呼とほとんど変わりません。

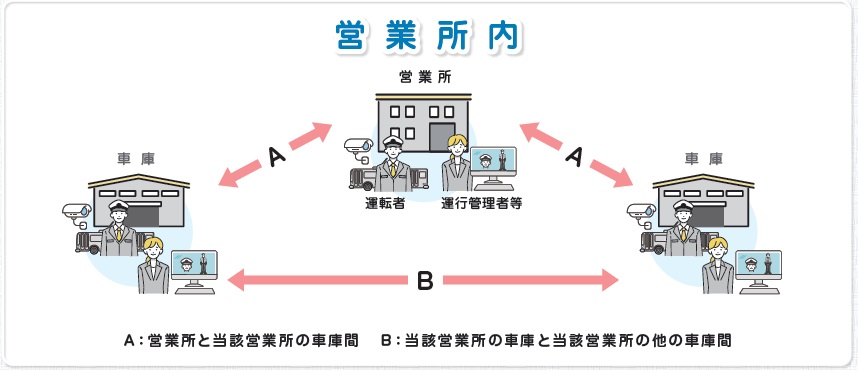

営業所ー車庫間

営業所(車庫)ー車庫間のIT点呼については、以前から、たとえGマークを取得していなくても、①過去3年間、重大事故・点呼に係る行政処分を受けていない、②巡回指導の評価がD・E以外であることなど、一定の要件を満たしていれば行えていました。

遠隔点呼でも「営業所(車庫)ー車庫間」は行うことができます。

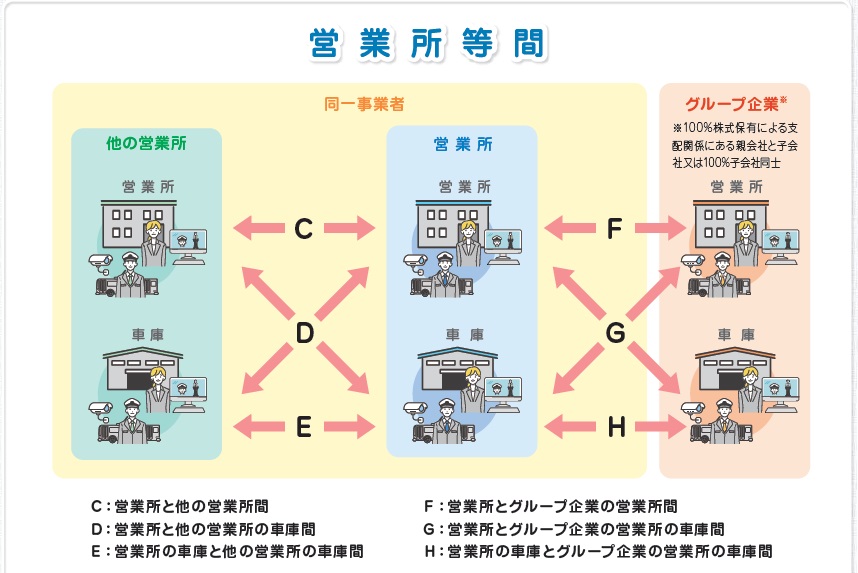

営業所ー他の営業所・車庫間及びグループ企業

「営業所(車庫)ー他の営業所(車庫)間」については、IT点呼も遠隔点呼も、その範囲はあまり変わりません。

ただ、若干、異なる点があります。

「遠隔点呼」では、新たに、グループ間(100%株式保有による支配関係にある親会社と子会社又は、100%子会社同士)が加わりました。(IT点呼ではできません。)

※逆に、IT点呼には遠隔点呼にはない「遠隔地IT点呼」(長距離輸送に特化した点呼方法)があります。

2.遠隔点呼のメリット

(1) Gマーク不要で管理がスムーズ

IT点呼には「Gマーク」が必須でしたが、遠隔点呼ではGマークが不要です。

たとえば、大手運送会社の場合、車両数が多くなるほど重大事故の発生リスクも上がり、Gマークの維持が困難になることもあります。

Gマークが失われるとIT点呼の利用ができなくなるため、初期投資が無駄になってしまいます。

しかし、遠隔点呼はGマークに縛られることなく利用可能できるのです。

(2) 16時間連続稼働の制約なし

IT点呼では、16時間連続稼働の制限があり、点呼可能な時間帯を設定しなければなりませんでした。

これに対して遠隔点呼はこの制約がないため、運行管理者が1日中遠隔点呼で対応できるようになり、よりフレキシブルな運行管理が可能です。

これはすごい変化です。

(3) 更新手続きの簡略化

IT点呼ではGマークの認定番号が変更されるたびに届出が必要でしたが、遠隔点呼にはその手間がありません。これにより、煩雑な手続きが軽減され、負担が少なくなります。

(4) 情報共有のスムーズ化

遠隔点呼では、記録データがデータベースに自動的に保存されるため、情報共有が非常にスムーズです。

IT点呼のようにFAX送信や記録簿の管理が必要なく、運行管理者がすぐに必要な情報を確認できます。情報共有の効率性が向上し、業務のスピードもアップします。

2.遠隔点呼のデメリット

遠隔点呼はIT点呼に比べメリットが多いのですが、デメリットも存在します。

機器が高額

「遠隔点呼」のもうひとつの欠点は…使用する機器・システムが高額だという事です。

IT点呼の機器・システムだけでも高額だったのですが、遠隔点呼では、さらに「運転者の全身等を撮影するための監視カメラの設置」「生体認証機能」などが必要です。

当然、IT点呼よりも環境を整えるには高額な投資が必要になります。

残念ながら、しばらくは大手運送会社しか導入できないものと思われます。

まとめ!

IT点呼と遠隔点呼は、似ているようで異なります。

全体的なイメージとしては、遠隔点呼は、営業所を複数持った、早朝・深夜帯のある地場の運送会社に大きなメリットがあるように感じました。

新しくできた制度なので、今後、IT点呼のように対象拡大していくかもしれません。

いつも拝見しております。

当方、中小に類する運送会社に運行管理者として勤務しておりますが社員数に限りがある為、

深夜早朝の対面点呼まで手が回りません(地場から長距離まで運行)。

トラック協会などの巡回指導などで指摘されておりますがこれといった対策が有りません。

社員数を増やし運行管理者を増やせばいいのですが運送業界を取り巻く厳しい人員不足で

人が集まりません。

少人数で深夜、早朝までカバー出来、指摘されない点呼方法が有れば教示して頂きたく。

宜しくお願い致します。