この「トラックの杜」は、一般貨物運送事業に関わる人のために立ち上げたブログですが、コメントやメールが来る規模にまで成長しました。

これも皆様のおかげだと感じています。

今回は、とある運転者から転職のことについて質問を受けましたので紹介してきます。

[quads id=1]

1.Gマーク認定事業者は運送会社を選ぶ基準になる?

転職を考えている運転手の鈴木さん(仮)から次のようなメッセージをいただきました。

私がいま勤めている会社は頑張っても給料に反映されません。そこで、近々、転職をしたいと考えているのですが…

運送会社でGマークを取得してる事業所はブラック企業じゃないと思って大丈夫でしょうか?

※読みやすくするため、一部、改変しています。

運転手の鈴木さんは、就職・転職先の運送会社を探しているそうなのですが、運送会社がたくさんありすぎて、どのようにして選べばいいのか迷っているそうです。

そのようなとき、他の運送会社のトラックの荷台に【Gマーク】ステッカーが貼られているのを見て「就職・転職の判断材料になるのではないか?」…と思ったとか。

さて、じっさいはどうなのでしょうか?

Gマーク認定されているか否かで運送会社を選んで大丈夫でしょうか?

2.Gマーク取得企業=優良企業ではない

私は、今回、質問していただいた鈴木さんには「Gマーク認定事業所だからといって、かならずしも(乗務員にとっての)優良企業だとは言いきれない。超ブラック企業の可能性も充分ありうる」と回答させていただきました。

すると、鈴木さんから

「え…?でも、Gマークって適正化指導員が事務所に訪問して帳票類を見たうえで評価するんですよね?

たとえば、運転手に休日を1日も与えないような運送会社には、Gマーク認定をしないのではないですか?」

と質問されました。

おっしゃる通りです。

Gマークは地方トラック協会の巡回指導の点数も含めて、全ト協が判断し認定しています。さらに、Gマークのステッカーを見ると”国道交通省”の名も入っているので、信頼性があるように感じます。

ですが、Gマーク取得には、トリックがあるんです。

3.Gマークの問題点

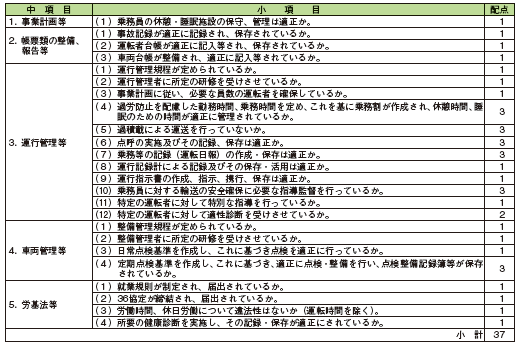

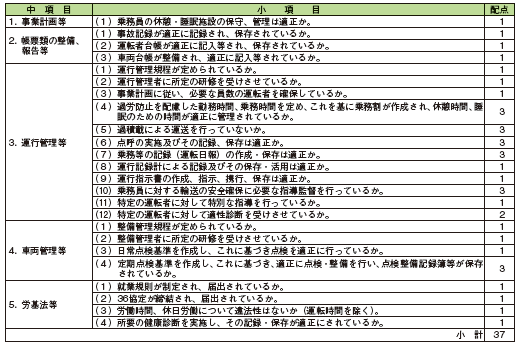

それでは↓の表を見てください。

Gマーク認定されるには、巡回指導の結果も高得点であることが条件のひとつになっています。そのとき見られる項目は以下のとおりで配点も決まっています。

ちなみに、巡回指導は37点満点で、最低29点あればGマークを取得できる資格を得ることができます。(運輸安全マネジメントの取り組み状況:3点を含めて、計32点以上必要)

各項目の配点は1点から3点まで。

あまり差はありません。

つまり、

巡回指導で見られる項目を【一定以上、法令遵守】をしていれば、Gマークを取得できるシステムになっているというわけです。

配点からわかる裏側

この【一定以上、法令遵守】というのがクセ者なんです。

乗務員にとって問題になるのは【労働条件】ですが、労働者に係る項目にたとえ違反があったとしても…他の項目がしっかりと管理されていれば、極端な話、ブラック企業でもGマークを取得できるのです。

詳細を説明していきます。

もう一度↑の表を見て下さい。

中項目「3.運行管理等」の小項目(4)を見てみましょう。『過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め…』と書かれていますよね?

難しい表現がされていますが、簡単にいえば「改善基準告示をきちんと守って、過労運転をしてないか」を審査する項目になります。

もしも、過労運転をしていないと判断されれば「3点加点」されるのですが、逆を言えば、乗務員にどんなにひどい過労運転をさせていても、3点マイナスだけで済むということなんです。

つまり、過激な過労運転をさせていても、低賃金だったとしても…Gマークを取得する権利はあるというわけなんですね。

[quads id=2]

4.適正化指導員に巡回指導のときに聞いてみた!

最近、巡回指導に立ち会う機会がありました。

そこで「運送会社が仮に乗務員に対して重大事故に繋がるような酷い過労運転をさせていても、Gマークを取得できるのか?」と、雑談の中でさりげなく適正化指導員に聞いてみました。

すると次のような回答をいただきました。

過労運転も輸送の安全を阻害する重大な違反なので、Gマークの評価点数の中で3点の配点と非常に高い位置づけになっています。ただ、おっしゃるようにその他の項目をきちんと対応していれば、Gマーク取得もありえます。

やはり、過労運転でもGマークを取得できるようです。

Gマーク認定されにくいと言っているが…

ですが、適正化指導員から補足もありました。

過労運転が見受けられる事業所の多くは、早朝・深夜帯での運行や長距離運行をしているのですが「3(7)点呼記録簿の管理(3点)」「3(12)運行指示書(1点)」の管理がずさんな場合が多いです。そのため、過労運転になっていた場合、たいていマイナス7点となっています。

37点満点中、7点もマイナスされれば、その他で挽回できる運送会社も多くないです。そのため、長距離輸送を行っている運送会社のGマーク取得率はかなり低くなっています。

なるほど…。

長距離輸送の運送会社はGマーク取得は意識が高くないと難しいようになっているようです。しかし、それでもGマーク認定されているところは認定されているようですね。

甘いといえば甘いです…。

まぁ、ほとんどの運送会社は改善基準告示をギリギリ守っているような感じだから、私も偉そうなことは言えないのですが…。

5.荷主企業を何とかしなければ何も変わらない

ただ長距離輸送に限らず、トラック運送業界は、他業界と比べて拘束時間が長い現状にあります。はっきりいって、優良な運送会社でも行政監査が入ってしまうと無事では済まないでしょう。

では、なぜトラック運送業界は労働時間に苦しめられているのでしょうか?

運送会社の杜撰な管理もあるかもしれません。

まったく関係ないというつもりもありません。

ですが、無理な要望やトラックの運転手を荷待ちさせるシステムを取っている荷主側にも問題があるのです。

正しい運賃収受ができるシステム作りを!

荷主側の人員削減・人材不足などで運転手がずーと荷待ち時間をさせられる現実があります。一般常識からすると20~30分くらい?と思うかもしれませんが、そんなレベルではありません。待ち時間が2~4時間くらいふつうにあります。

トラック運送会社以外、このような扱いを受けるところってあるでしょうか?ないですよね?

しかも、この荷待ち時間は拘束時間に含まれてしまい、行政監査が行われるとトラック運送会社が処分を受けます。荷主側の都合なのに運送会社に責任あるという判断は本当に正しいのでしょうか?

お役人さま。

荷主の都合による待ち時間も運賃を払ってくれていれば、まだ世論から厳しく責められても仕方がないかもしれません。ですが、運送会社は荷待ち時間の運賃を貰っていません(-_-;)

だから、運送会社にしてみれば、行政監査や巡回指導で過労運転を指摘するだけでなく、荷主の意識改革や対応を変えなければ何も変わりません。

運送会社よりも「悪質な荷主を取り締まって欲しい」というのが本音ではないでしょうか?

適正化指導員も国も把握はしている

だからなのかもしれません。

審査機関である全ト協も運送会社の実情を配慮して、Gマークの審査では、過労運転だけで合否を判断するのではなく、総合的に見て判断する評価制度にしたのでしょう。

話題が逸れてしまうかもしれませんが、運送会社の経営者と労働者を助けるためにも、規制緩和をやめていただくか、運賃制度の見直しをして欲しいのですが…。

トラック協会もさまざまな働きかけはしているのでしょう。

しかし、規制緩和を始めたことを失敗と認めたくない国には、きっと、運送会社の実情を解決しようと本気で取り組むのは難しいかもしれません。

6.現場からは厳しい声

Gマークに対して、現場から厳しい声が届いています。

【naokiさん・30代・長距離】

Gマークを取得しているのは事業所なので、現場で働いているトラック運転手は関係ない。そのため、トラックにGマークが貼られていても違反し放題というのが現状である。

なかには、有効期限シールが貼られてあったり、中古車を購入した運送会社が、そのままGマークシールを貼っているケースもある。

このような状態では「Gマーク」はアピールにも何もならないのではないだろうか?

仕事にもあまり効果がないしね。

このような状態を全日本トラック協会は、見て見ぬ振り。トラック運転手よりも経営者のためのことしか考えていないのではないだろうか。

【tomoakiさん・40代・経営者】

平成2年から始まった物流二法から、新規参入の運送会社が増えたために、ダンピングが横行し、まじめに運営している運送会社が経営難に陥ることになった。

社会保険未加入などの違反行為を行う運送会社と運賃と競っても勝てるわけがない。

そんな市場荒らしをする運送会社と区別するためにGマークを始めたのかもしれないが、問題はそこではない。単純に新規参入の運送会社を厳しくすればいいだけの話。

国は、規制緩和の失敗を認めようともせず、運送会社に負担を強いて誤魔化そうとしている。それで高給を得ているのは、許せないと常々、感じている。

まとめ

Gマーク認定事業所は、巡回指導で一定の点数を取得していますし、日頃の取り組み状況について全ト協から評価されているので、確かに法令遵守に対して意識は高いのでしょう。

それは間違いないです。だから、就活するとき「Gマーク認定事業所=安心・確実」と判断してもいいかといえばそれも違います。

あくまでも参考程度に見るくらいがいいかもしれませんね。

[hana-code-insert name=’ad3′ /]

荷主がGマークがついた会社を嫌がるんじゃないですか?

Gマークは基準にならないんですね

コメントありがとうございます^^

Gマークは、輸送の安全の取り組みについて

総合的に判断する制度のようです。

そのため、帳票類等の整備についての意識は高いけれど、

改善基準告示の意識は低いという可能性もあります。

ほんとそれ!!

Gマークとってくださいね!とか、

え?Gマーク持ってないの?とか、言われますが、

大事な就業時間が守れていないなら、そんなマーク作る必要ないじゃん!

国土交通省と、厚生労働省が縦割り行政には本当に腹が立ちます。

必須点数になれば、もっと安全に働きやすくなるのに!と、思います。