「トラック運転手が不足して困っている。」

「他の営業所から運転手の応援をお願いしたい。」

トラック運送業界は、慢性的な運転手不足に陥っていますよね。

だから、少しでもその不足を解消するために、あの手・この手を用いて、臨機応変に対応しなければいけないのですが、できれば法律違反しないカタチで堂々と行いたいものです。

では、どのようにすればいいのでしょうか?

そこで、今回は、「すでに乗務員として選任されている人を他の営業所の乗務員として選任する方法」について解説していきたいと思います。

[quads id=1]1.A営業所・B営業所兼務の乗務員として働くことができるの?

【〇〇運送会社】

A営業所 所属ドライバー 佐藤さん

B営業所 車両を使用できるのか?

とある運送会社で「A営業所に所属している佐藤さんが、B営業所に登録されている車両に乗務できるのかどうか?」が今回の疑問点になります。

A営業所・B営業所、そのどちらの車両も佐藤さんは運転しても法律違反にならないのでしょうか?

条件を満たせば問題ない

結論から先に書きます。

「佐藤さんは条件を満たせば、A・Bどちらの車両も運転できます。」

すでにこの事実を知って、実践している運送会社がいるくらいです。とはいえ、簡単には兼務させることができないようになっています。

A営業所・B営業所を勤務させたいのであれば”条件”があるのです。

その条件とは、佐藤さんの例を挙げると、

A・Bの双方の営業所に「佐藤さん」に関する帳票類を保管し、情報を共有する。

これが条件になるのです。

必要な帳票類

では、どのような帳票類をそれぞれの営業所で保管しなければいけないのでしょうか?

- 運転者台帳

- 健康診断の受診結果

- 教育の実施記録(年間の安全会議の議事録等)

になります。

簡単に言ってしまえば、AとBの双方の営業所に【佐藤さんがいるものとして】それぞれ帳票類を備え付けておけばいいのです。

また、佐藤さんの拘束時間や運転時間などの把握のため、点呼記録簿や運転日報の情報共有も必要になってきます。

なお、教育の実施記録については、それぞれの営業所で参加する必要はありません。

佐藤さんがA営業所で参加していれば、その議事録のコピーをB営業所でも記録保存しておけば問題ありません。

[quads id=2]2.点呼はABどちらの営業所で行うの?

【〇〇運送会社】

A営業所 所属 田中さん

B営業所 所属 田中さん

サンプルでは、田中さんは、A・B営業所のトラック運転手として選任されています。さて、この場合、点呼執行はどのように行えばいいのでしょうか?

答えは簡単です。

国には、営業所ごとにどの車両を使用するのか届出しています。

そのため、車両の移動が行われた場合は、同じ県内であれば【配置転換】、他県に移動する場合は【増減車の届出】をする決まりがあるんですね。

結果、

A営業所…「広島100あ1234」

B営業所…「広島100あ5678」

このように運輸支局に営業所ごとに車両を登録している状態になっています。

点呼執行と運行の可否の仕方

話を元に戻します。

佐藤さんがA営業所にある「広島100あ1234」のトラックに乗務するのであれば、A営業所の運行管理者から点呼を受けることになります。

また、B営業所にある「広島100あ5678」に乗るのであれば、B営業所の運行管理者から点呼を受けることになります。

日常点検の運行の可否も同じですね。

それぞれ車両に合わせて、その営業所の整備管理者から運行の可否を得ることになります。

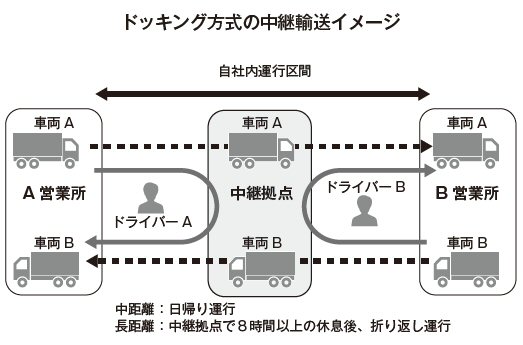

3.営業所が離れていると難しい

(出典元:全ト協HP)

A営業所とB営業所それぞれに「Aさん」という乗務員を所属させることができますが、彼がA営業所の車両を運転するのであれば、A営業所(もしくはA営業所認可の車庫)で点呼執行しなければいけません。

けれど、もしも

A営業所が鹿児島県。

B営業所が東京都

…にあった場合、かなり離れていることになります。

このように離れ過ぎている場合、彼をそれぞれの営業所に所属させるのは、現実的ではありません。

…ですが、上のイラストのとおり、事業所内の中継輸送などでは、ドライバーAさんがA営業所とB営業所の車両を使用しているので、たとえ、遠方の営業所でも先ほどと同じように、帳票類を双方で保管することになります。

4.法人が異なるグループ会社の場合はどうしたらいいの?

今回、質問を受けたのは、あくまでも同じ運送会社のA営業所とB営業所でのお話でした。では、法人が異なる場合(グループ会社等)、A運送とB運送で兼務することはできないのでしょうか?

答えは

「できません」

ただし、例外があります。

それは、その乗務員を出向という扱いにするということです。

じつは、この出向については、時間があるときにじっくり記載しようと思っていたのですが、今回は簡潔に書きますね。

出向というのは、A会社→B会社に出向という話は聞いたことはあるかと思います。出向するとずっとその出向先で働かなければいけないと思ってしまいがちですが、そのようなことはありません。

日・月・火 → A運送

水・木・金 → B運送

というように、曜日ごとで出向させたり、させなかったり…ということも可能なんですね。

もし、この方法を使うのであれば、会社が行いたい方法を労働基準監督署と相談しながら行ったほうがいいです。私の知り合いは、A運送とB運送が同じ建物内にあるため、この方法を用いていました。参考になれば幸いです^^

まとめ!

本来、営業所ごとに運転者を配置しなければいけません。

ですが、繁忙期・閑散期で臨機応変に運転者に対応させたい場合、この裏技を使えば、法律違反になることなく、別営業所の車両に乗務させることができます。

ただし、帳票類の管理や情報共有が大変になります。

[hana-code-insert name=’ad3′ /]

こんにちは。こちらはトラックの事について

書いてるものですが、バスも当てはまりますか?

私は高速バスの運転士です。

こんにちは!

貨物専門で解説しているので、

旅客についてはあまり詳しくありません。

お力になれずに申し訳ありません。

はじめまして。よろしくお願いいたします。

車両の車庫の件ですが、A営業所所属の車両を同じくA営業所の運転手が乗務して、運行に出かけた場合、

B営業所を車庫として使用することはできますか?

宮崎様

はじめまして!よろしくお願いします。

車庫の件についてですが、

A営業所の車両をA営業所所属の運転手が乗務した場合、

同法人のB営業所の車庫を車庫として利用することが出来るか否かですよね。

答えを先に言うと「できません。」

それはなぜかというと、営業所毎で車庫の届出を行っているため、たとえ、同法人でもそれぞれ認可された車庫しか使用できないのです。

※ただし、A営業所からB営業所まで5km以内(地域によっては5km以上のところもあり)の場合、A営業所がB営業所の車庫の一部をA営業所の車庫として認可届出をしている場合があります。そのようなときは、A営業所の車両は、B営業所の車庫の一部を使用することができます。