「Ⅲ.安全性に対する取組の積極性」のグループ1(1)「自社内独自の運転者研修等の実施」は、Gマークの申請において重要な項目と私は考えています。

理由は、配点が3点もあるから。

この配点は大きいですよね。

申請事業所は、20点満点中12点以上のスコアが必要です。

だからこそ、簡単に取得できる項目で3点を失うわけにはいきません。

今回は自社内独自の運転研修の実績に関する資料の作成方法について解説していきたいと思います。

[quads id=1]1.評価の内容をイメージしてみる

恒例になってきましたが「自社内独自の運転者研修等の実施」から全ト協がどのように審査しているのかイメージできます。

ここでは「自社内独自の / 運転者研修の実施」に分けてみます。

①「自社内独自」

…申請する事業所で開催されたもの

②「運転研修の実施」

…事故防止対策担当者(運行管理者等)が乗務員に対して研修

いかがでしょうか。

なんとなく、全ト協が何を求めているのか見えてきたのではないでしょうか。

イラストを見てイメージする

↓のイラストで見ると、もっとイメージしやすいです。

会議のように乗務員同士が意見交換をするのではなく、講師(運行管理者など)が受講者(乗務員)に対して、交通事故防止に係る輸送の安全に関して教育する―

これが加点される研修になります。

2.3点加点されるために意識すべきこと

このグループ1(1)では、【自社が主催した研修】以外にもおさえておきたいのは…

「選任運転者数の半数以上が研修を受講している」かーです。

選任運転者数の半数未満しか研修に受講していない場合や管理者等の従業員が受講した研修会であっても、全ト協は評価してくれるのですが”1点”しか加点してくれません。

そのため、研修会の報告書で特に気を付けて欲しいのは【運転者の数】になります。

数え間違いで、Gマークの点数が少なくなることだけは、絶対に避けてください。

[quads id=2]3.研修報告書の作成で気をつけるべきこと

「月1回、研修会を開催しているから、とりあえず1回分をGマーク資料として提出すればいい。」と考えている運送会社もあります。

ただ、せっかく頻繁に研修会を実施しているにもかかわらず、Gマーク申請では、1回分しか添付していないことが多いんですよね。

私の経験上、それは”もったいない”です。

なぜもったいないのか?

過去、私がGマーク申請を行ったとき失敗したからです。

数多くある研修報告書のなかから、1回分だけ報告書と資料を提出したのですが、なんと内容が”輸送の安全”ではなく【労災関係等の内容だけ】だったのです。

当然、この項目の点数は「0点」。

後から結果を知って、本当に後悔しました。

「なぜ複数回分の資料を提出しなかったのだろう…」と。

それから、私はGマーク申請をするたびに、この項目では、複数回分の研修報告書を出しています。

研修会の資料は、数回分添付しても問題なし

評価期間内であれば、複数回分の研修会を資料として添付しても問題ありません。

むしろ、Gマーク申請の資料作成を依頼されたときは(頻繁に研修会を実施していれば)3回分くらい添付をしました。

必要な項目を記載しているか確認する

報告書を添付するときには、↓の条件が記載されているのか、かならず確認しておきましょう。

① 過去1年以内に実施した研修

② いつ・どこで・だれが・だれを対象に・どのような内容か―が書かれた報告書もしくは資料

③ 乗務員が半数以上参加

④ 輸送の安全、省エネ、点検、タイヤに関する内容

※添乗教育の場合は、乗務員半数以上の記録が必要

基本的なことですが、意外と抜けていることが多いです。

指導監督指針12項目の報告書が評価される

冒頭で「この項目のハードルは低い」と言ったのは、義務である指導監督指針12項目書(乗務員全員に対する研修)がこの項目で評価されるからです。

教育記録簿の議事録と資料をそのまま提出資料として準備するだけで加点されます。

ただし、報告書の書き方次第では”会議”と判断されることがあるので注意が必要です。

そのため、私は、研修会であることを強調するため、報告書のタイトルを「安全運転研修会」等にしています。

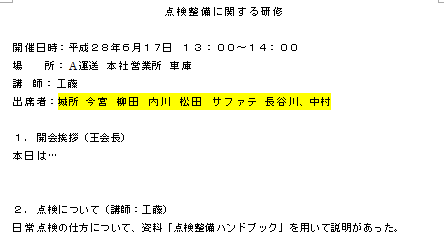

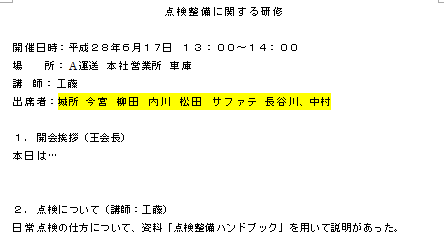

4.研修報告書の作成法

報告書では、先ほどの条件のとおり、開催日が評価対象の期間中であるか、出席人数に問題ないかなど、①~④の条件を満たした研修報告書を準備しましょう。

作成したらマーカーする

そして、Gマーク資料として添付するまえに【参加者のところにカラーマーカーで色付けする】ことが重要です。

↑の報告書のようにマーカーをすれば終了です。

研修報告書が完成したら、あとはじっさいに使用した資料などを一緒に添付しておくといいですよ。

5.申請日ギリギリで実施しても間に合う

申請日は7月1日からなのですが、たいていの事業所は5月~6月ころから、Gマーク資料作成を意識しはじめます。

資料ファイルから条件に合った研修報告書を探したけれど「なかった…」からといって諦めてはダメ。

「いまから」過去の実績を思い出しながら作成してもOKですし、期間中に実施していなくても、6月30日以前なら、まだ間に合います。

焦らずに条件を満たした研修を行い、報告書を作成していきましょう。

まとめ

安全性に対する取組の積極性の書類を準備するのは大変です。

簡単な項目は確実に点数を拾っていきたいところです。

コメントを残す