評価項目Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」のグループ2(1)「事務所内で安全対策会議を定期的に実施しているか」は、グループ2の中でいちばん取り組みやすい項目になります。

実際、私がGマークの書類作成をサポートした際も、グループ2の(1)を選択している運送会社ばかりでした。

そこで、今回は、書類の作成方法について紹介していきたいと思いますので、参考にしてくださいね。

1.何を評価対象にしているのか?

グループ2(1)の項目名「事業者内で安全対策会議を定期的に実施しているか」に注目してみましょう。

この項目名を「事業者内で / 安全対策会議を / 定期的に実施しているか」のように分けると、↓のように、イメージしやすくなるかと思います。

〇 事業所内で

… 申請する営業所内で(あなたの所属する営業所内で)

〇 安全対策会議を

… 公道での安全運転に関する会議(×研修)を

〇 定期的に実施

… 年に何回実施しているか?

つまり、全ト協は「あなたの営業所で、トラック運転に関する安全会議を複数回、実施してますか?実施していたら評価しますよ。」と言っているのです。

イメージできると、どのように取り組めばいいのか(準備すればいいのか)少しずつですが、見えてきたのではないでしょうか。

[quads id=1]2.評価の対象期間は?

会議の実施状況といっても、10年前の取り組みでは評価の対象にはなりません。全ト協としても”直近”で安全会議を取り組んでいるのか確認したいわけです。

そのため…

① 過去1年に2回実施しているか。

② 過去3年間に1年に1回、合計3回実施しているか

以上、①もしくは②の条件、どちらかに該当しておく必要があります。

① 過去1年に2回実施しているか

「① 過去1年に2回実施しているか」の特徴は、受付開始(7月1日~)以前であれば、直近に開催された会議でも、2回実施すれば評価されます。

つまり、極端に言ってしまえば、申請開始前の5月・6月に連続で会議を実施した議事録でもOKということになります。

そのため、たいていの事業所は、①の条件で申請することが多いです。

② 過去3年間に1年に1回、合計3回実施しているか

毎年1回、安全会議を実施している事業所は、②を選択することになります。

とくにコロナウイルス感染症拡大の影響で、頻繁に会議を開催できなかったため、②を選択する運送会社も以前よりも増えたかもしれません。

check!

条件を見てもわかるように、6月までに開催した会議であれば評価されます。

そのため、更新案内はがきが届いた後、慌てて安全会議を開催していた運送会社も何社かありました(笑)

おまけ・時間がない場合の対処法

・5月に更新手続きの案内はがきが届いた。

・5~6月の直近で社長が「Gマーク」を取得したいと言い出した。

7月1日から申請受付が開始されるのに、5月~6月に申請を決断した場合、その対応に困りますよね。特に、会議の取り組み状況の書類が営業所に保管されていなかった場合は最悪です。

このように、もしも、過去の安全対策会議の議事録が記録保存されていない場合は、① 5月・6月で安全会議を2回実施する。②当時の会議を思い出しながら、議事録を作成する。のどちらかを選択しましょう。

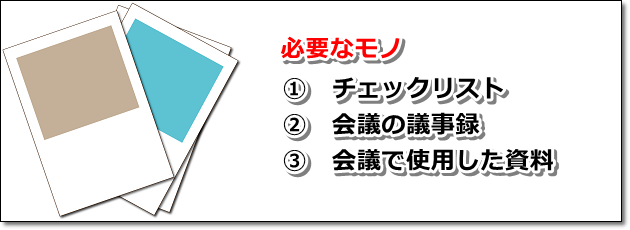

3.提出資料は?

この自認事項で用意しなければいけない書類は…

① チェックリスト

② 会議の議事録

③ 会議で使用した資料

全部で3種類あります。

チェックリストは最後の確認のためにチェックするだけのものなので説明は省きますが、「②会議の議事録」と「③会議の資料」は、先ほど紹介した↓の条件によって提出する数が変わってきます。

a. 過去1年に2回実施しているか。

b. 過去3年間に1年に1回、合計3回実施しているか

a.を選択した場合、「②会議の議事録」+「③会議の資料」を2回分。b.を選択した場合、「②会議の議事録」+「③会議の資料」が3回分、必要になります。

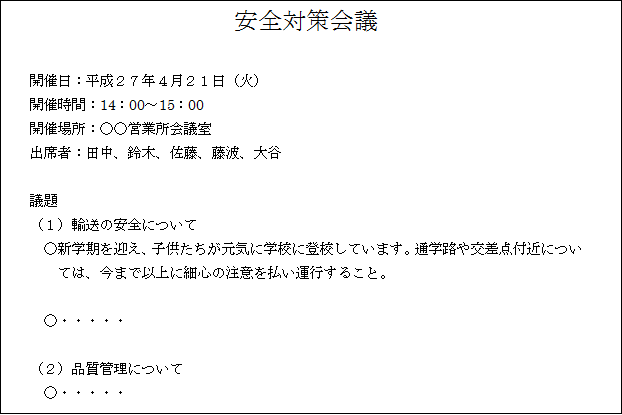

4.議事録の作成方法

安全対策会議の議事録を作成した場合、どのような議事録を作成すれば全ト協に評価されるのか知りたいと思います。そこで、過去に全ト協にGマーク申請を行った議事録をもとにサンプルを準備しました。

なお、この議事録は「会議名・開催日・開催時間・開催場所・出席者・議題」…の流れで書いています。

この様式を含め、議事録で意識しなければいけないポイントが…

Point① 「いつ・どこで・だれ・内容」を入れる

Point② マーカーを引く

Point③ 会議の名称を統一する

になります。それでは、それぞれのポイントについて解説していきます。

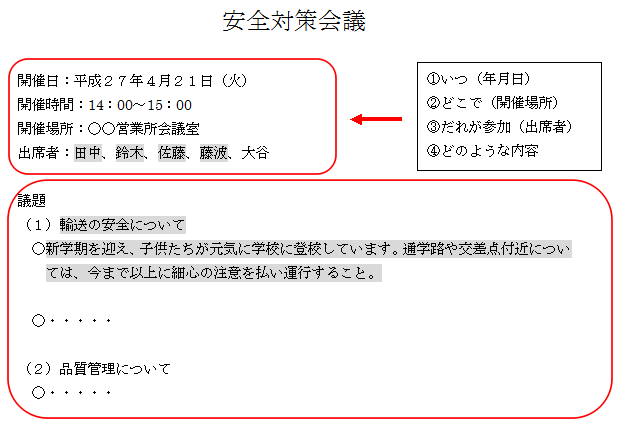

Point① 「いつ・どこで・だれ・内容」を入れる

この自認項目では、評価される期間や参加者の人数、会議内容について評価されるので「いつ・どこで・だれを・どのような内容」で行ったのか必ず記載する必要があります。

この「いつ・どこで・だれを・どのような内容で…」というのは、

① いつ(実施した年月日)…評価の対象期間内かどうか

② どこで(実施した場所)…自社営業所開催かどうか

③ だれを対象に(参加者名)…営業所内の従業員が参加しているか

④ 内容は?(輸送の安全)…公道の輸送安全について話をしているか

この4点を議事録に含める必要があります。

さきほど公開したサンプルで見た場合、

↑のように【赤で囲んだところ】が、①~④に該当します。

① いつ(実施した年月日)⇒ 開催日・開催時間

② どこで(実施した場所)⇒ 開催場所

③ だれを対象に(参加者名)⇒ 出席者

④ 内容は?(輸送の安全)⇒ 議題

※令和5年度より、会議議事録の内容には、”協議した内容”と”結論”が必ず盛り込む必要があります。

check!

Gマークの提出資料に共通していることなんですが、会議の内容は公共道路での「交通事故防止」でなければいけません。労働災害や構内作業、荷役作業についての内容は評価対象外なので注意してくださいね。

Point② マーカーを引く

議事録が完成したら、次に行うことは「マーカーを引く」ということになります。第三者が見てもわかるように、

「出席者にマーカーする」

「車両の交通事故防止に関する内容にマーカーする」

を行う必要があります。

↓のサンプルではー

灰色で色をつけていますが、このようにマーカーを引くことになります。

Point③ 会議の名称を統一する

最後にいちばん重要なことを書きます。

それは、Gマークの申請案内にも書かれているように、この自認項目では「同一種類の会議」でなければいけません。

○ 1回目・安全対策会議 2回目・安全対策会議

× 1回目・安全対策会議 2回目・KYT活動

↑のサンプルを見るとわかるように、全ト協から加点の評価を受けるのは、1回目と2回目の会議が同じ種類の場合のみ。会議の種類が異なれば加点対象外になります。

また、従業員の人数が多いとA班・B班などのようにグループ分けを行い、会議を実施する場合がありますが、同じ議題であれば、1回分の会議として扱われます。

そのため、1回目と2回目の会議を同じ種類にすることが重要なのです。

check!

私が申請するときは、念のため、会議名を「第1回 安全対策会議」「第2回 安全対策会議」という名称にしています。

5.会議の資料は全ト協の刊行物を利用する

この自認項目では、会議で使用した資料を準備しなければいけません。

実際に、会議で資料した資料のコピーを添付するだけなので問題ないのですが、これから会議を実施する事業所は「安全運転」に係る資料を準備して会議に臨めば問題ありません。

なお、資料がないという方は、JAFさんや保険会社の資料を用いても問題ありませんが、自認項目1「自認事項1.事故防止対策マニュアル等を活用しているを徹底攻略!」 と同様に、全ト協の刊行物を利用するのもいいかと思います。

なお、全ト協の資料を使用する場合、判断基準の関係上、最低でも2回分の会議資料がいるので、2種類以上の資料をダウンロードしておきましょう。

全ト協の主な刊行物(⇒http://www.jta.or.jp/coho/publication/publication.html)

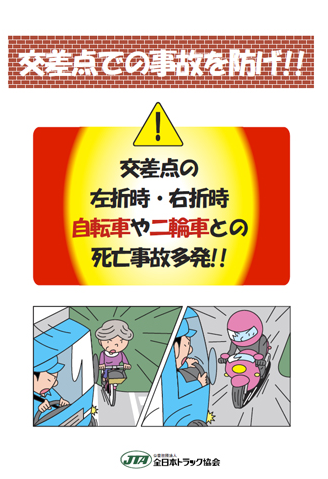

おすすめ刊行物1・「交差点での事故を防げ」

おすすめ刊行物2・「飲酒運転防止マニュアル」

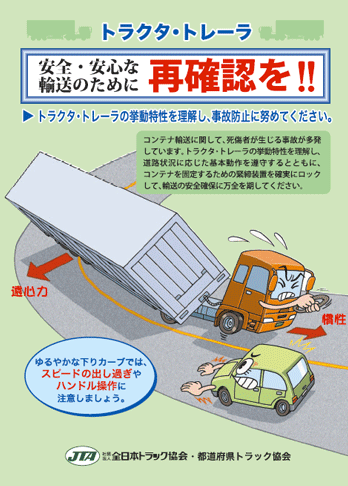

おすすめ刊行物3・「トラクタ・トレーラ安全・安心な輸送のために再確認を!」

check!

この3種類の刊行物はページ数も少ないのでプリントアウトする枚数も少なくて済みます。

コメントを残す