「Ⅲ安全性に対する取組の積極性」のグループ1(3) 「定期的な運転記録証明書の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施」について解説します。

この項目の配点は”3点”と高いです。

私がGマーク申請をするならば、”必ず選択する項目”としています。

では、どのように書類を整えればいいのでしょうか?

まとめましたので、参考にしてください。

1.絶対に外すことができない項目である理由

Gマーク申請をしたにもかかわらず”不合格”になってしまった理由には「Ⅲ安全性に対する取組の積極性」の基準点(合格点)に満たないケースが多いと別の記事でも何度か紹介しました。

「Ⅲ安全性に対する取組の積極性」は、20点満点中12点と、60%加点されれば問題ないのですが、ISOなど取り組んでいない項目もあり、運送会社によっては「取り組み(15点)の中から12点以上取得しなければいけない」ということも起きてしまうのです。

令和5年度から4つのグループに分かれたとはいえ、状況次第では以前と変わらず、厳しいと私は思っています。

だからこそ、取得しやすいところは取得する。

それがGマーク合格のための近道なのです。

なお、私が「運転記録証明書」の取得をしているのは…

① 申請1か月前など申請直前でも手続きさえすれば簡単に点数が手に入る

② 配点が3点ある

③ 県によっては、助成金で無料の取得ができる

※所属の県ト協に確認してください。

このように運行記録証明書は比較的簡単に点数を取得することができる項目だといえます。

2.運転記録証明書を取得した後、指導一覧を作成する

以前のGマークでは、一定の条件を満たした運転記録証明書を取得さえしていれば、加点されていましたが、新しい制度になって「指導に活用していることを証する書類」を添付しなければいけなくなりました。

その「指導に活用していることを証する書類」とはどのようなものかというと…

①指導年月日

②対象者名(選任運転者であること)

③指導者名

以上の3点を盛り込んだ「指導一覧表」であれば問題ありません。

「指導した内容」まで記載を求められていませんので、すぐに作成することができると思います。

また、一覧表をあえて作成しなくても、運転記録証明書に、直接、書き込んでも評価されます。

運転記録証明書に直接書き込む場合は、対象者の名前は印字されているので、手書きで追記するのは、①指導年月日、③指導者名の2点だけとなります。

3.運転記録証明書とは?

「運転記録証明書」の取得方法は「運転記録証明書はどこで発行されるの?入手方法について解説」でも解説していますが、自動車安全センターで取得することができます。

郵送でも取得できるのは嬉しいですね。

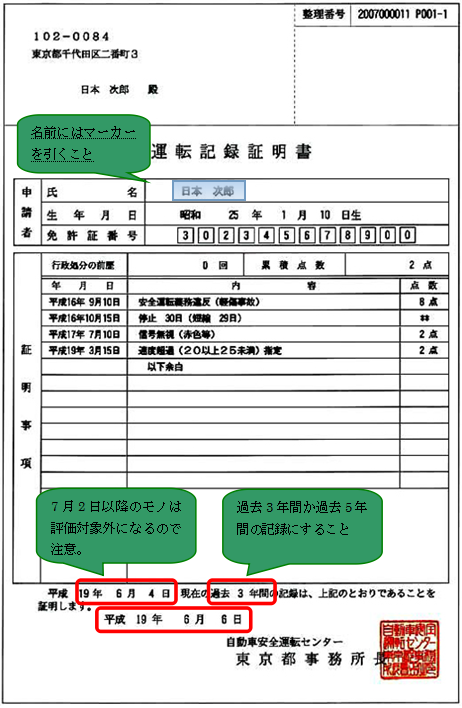

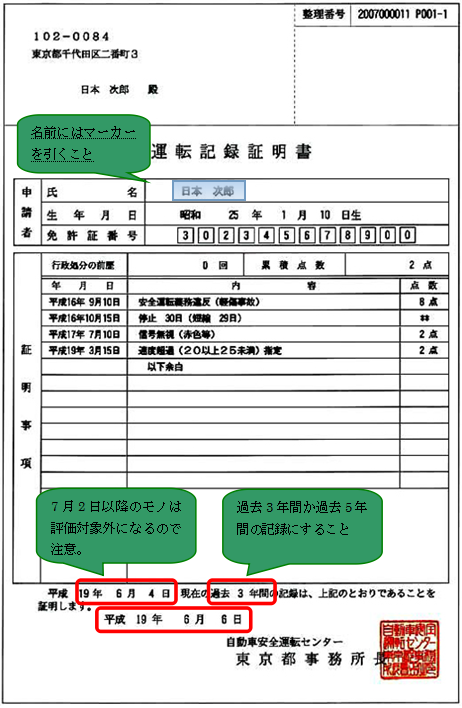

なお、運転記録証明書は、どのような書面かというと↑のサンプルのように、信号無視や速度超過など、交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録がズラッと一覧で出てくる書面になります。

乗務員の立場からしてみれば見られなくない書面ですね^^;

ちなみに、雇い入れて初めて運転する前に「運転記録証明書」取得することが義務化されているので、過去、取得した経験がある運送会社は殆どではないでしょうか。

発行までの期間に注意!

Gマークの申請において気を付けたいのは、申請してから郵送されるまでの期間が、郵送申請だと1週間から10日くらいかかることです。

たとえ、直接、自動車運転センターに足を運び、窓口申請をしたとしても、運転記録証明書はその場で発行されることはありません。

窓口で受理した後、後日、郵送にて発行になるので、時間に余裕をもって対応しておきましょう。

4.運転記録証明書の取得方法は?

トラック協会では運転記録証明書の取得をするとき助成してくれます。

もしも、あなたの運送会社がトラック協会の会員事業所であれば、まずはトラック協会HPを見て、どのような手続きをすれば対応してもらえるのか確認しておきましょう。

私の県では、運転記録証明書の取得については、取得の手数料を全額助成してもらえました。手続きもトラック協会の申請書を使用するだけ。自動車安全センターからトラック協会へ請求が行くようで、取得後はとくに手続きは必要なかったです。

個人情報が厳しいので、乗務員それぞれが申請しなければいけないと思っていましたが、委任状にサインがあれば、運送会社が乗務員の運転記録証明書を取得することができるので、とても簡単に手続きが済みました。

なお、過去の違反歴「1年・3年・5年」と選択できるのですが「3年・5年」のどちらかを選ぶ必要があります。

トラック協会に加入していない運送会社が運転記録証明書を取得するには、こちらのページ(自動車安全センターHP)に行くと振り込み方法などが紹介されていますが、1名あたり670円の料金がかかってしまいます。

5.提出書類は?

この項目での提出書類は、申請案内にも書かれているように、2種類の書類を準備する必要があります。

①チェックリスト

※申請案内の様式をコピーする。もしくは全ト協のHPでダウンロード

②運転記録証明書の写し

※条件を満たした内容を人数分用意する。

③違反等が確認された場合は、指導票等の写し

会議や研修会の取り組み状況の項目に比べると、かなり提出する書類は少なめです。

6.条件と必要な枚数は?

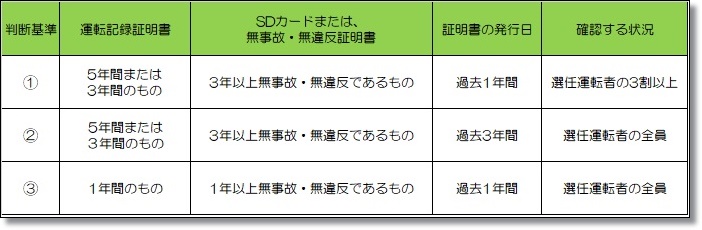

判断基準は①~③まであります。

この中でいちばん取り組みやすい項目が①になります。①の項目は「過去1年間に運転記録証明書を選任運転者の3割以上準備すればいい」ことになります。

つまり、10名選任運転者がいたら、3名分あればいいんですね。

(11名選任運転者がいたとき、3名分では×)

【POINT】

運転者台帳に記載している乗務員数11名で、運転記録証明書3名分取得だと割合は27%になります。四捨五入すると3割だと思いますが、あくまでも3割以上なので四捨五入での繰り上げは認められません。

なお、運転記録証明書は、過去の違反歴を「1年・3年・5年」の選択肢から選ぶわけですが、評価対象になるのは、過去違反歴3年と5年のものになりますので、気を付けておきましょう。

感覚的には、乗務員3名いたら1名は取得しなければいけないくらいに考えると間違いないです。

[quads id=2]7.運転記録証明書の提出方法

運転記録証明書を取得したら、次に↓の①~③をしてください。

① 運転記録証明書をそれぞれコピーする

② 乗務員名のところにマーカーをつける

③ 取得年月日と記録年数に問題がないか確認する

これらの作業を忘れると加点されないので気を付けてくださいね。↓にサンプルもあります。参考にしてくださいね。

いかがでしょうか。

これで、3点は確実にゲットできますよ^^

8.注意点

安全運転センターでは、無事故・無違反証明書や運転記録証明書を発行しています。

この2つは加点対象になるのですが、残念ながら、累積点数等証明書は加点の対象にはなりません。

コメントを残す