どの運送会社も、高齢化社会の影響を受けてドライバー不足に悩んでいますよね。

その結果、65歳以上のドライバーが増加している状況です。

実際に、私の知り合いの運送会社にも、70歳で現役として活躍しているトラック運転手がいます。また、平均年齢が60歳を超える運送会社も少なくありません。

このように、65歳以上の適齢診断を必要とするトラック運転手が増えている一方で、初任診断以外の適性診断については『あまり理解していない…』という管理者も多いのが現状です。

そこで今回は、適齢診断について詳しく解説していきたいと思います。

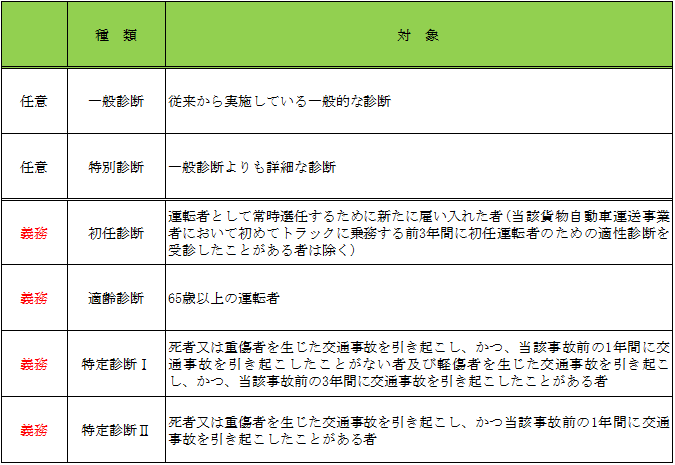

[quads id=1]1.適齢診断とは?

適齢診断は65歳以上になった場合、受診しなければいけない診断ですが、受診させなければいけないタイミングは次の3パターンあります。

① 65歳の誕生日を迎えた日から1年以内に受診

② 適齢診断受診した後、3年以内に受診

③ 新たに雇い入れたとき65歳以上の場合、1年以内に受診

※③については、初任診断を受けずに「適齢診断」を優先させてください。

適齢診断の内容

「適齢診断」は、一般貨物自動車運送事業に従事している高齢運転手が受ける特別な診断です。

プロの運転手が危険な運転を行うクセがないか確認するための診断で、主に自動車事故対策機構やトラック協会などが実施しています。

では、「適齢診断」ではどのようなことを実施するのでしょうか?

ざっくり言うと、以下のようなことが行われます。

- 夜間視力検査:夜に物がどのくらいはっきり見えるかをチェックします。

- PCによる適性診断:コンピューターを使って運転時の反応や判断力を見ます。

- カウンセリング:結果を見て、専門家からアドバイスをもらいます。

この診断内容は、トラック運転手が雇い入れ時に受ける「初任診断」ととても似ています。ただし、「適齢診断」には、夜間視力検査が加わっているのが大きな違いです。

「夜間視力検査」を受診することで、夜間の運転での安全性も確認できるようになっています。

もし過去に初任診断を受けたことがある運転手さんであれば、「夜間視力検査」以外、とくに違いはないので、いままで受診してきた診断と同じと感じるでしょう。

2.夜間視力計による検査

適齢診断で行われる【夜間視力計】について解説していきます。

私の知り合いが受診した適齢診断では、↑の写真の機器【コーワの夜間視力計】を用いて診断したそうです。

実施機関によっては、他の機器を使用することもありますが、性能はほぼ一緒です。

夜間視力計の診断例

それでは、実際に夜間視力計では、どのような検査が行われるか一例を解説します。

(診断の内容)

① 30秒間、明るい画面を見た後、画面がパッと暗くなります。

② 画面が暗くなると、真ん中にうっすらと、視力検査などで見るC(ランドルト環)が表示されます

③C(ランドルド環)の穴が空いている方向がわかったら、手元にあるレバーを同じ方向に倒します。(機器によってはレバーがなく口頭で答えるところもあります。)

眩しいほど明るい画面から「パッ」と暗い画面になるとモノが見えにくくなります。

その状態から、中央に視力検査で使用されるC(ランドルド環)が表示されてくるので、穴が空いている向き「上・下・左・右」に合わせて、レバーを倒すことになります。

回答までにかかった秒数によって、夜間視力の評価が決まるというわけです。

うまく回答できなくても問題ない

夜間視力計での検査結果が悪かった場合「どうしよう…。」と不安に感じる方もいます。

ですが、結果でトラック運転手を継続させる・させないの判断に繋がらないので、安心して診断にチャレンジしてください。

係員も適性診断の受診者に

「多くの受診者は、不慣れなこともあって夜間視力計が上手くいきません。むしろ、緊張せずにリラックスしながら行うと、良い結果がでますよ。」

と説明してました。

仮に、回答ミスしても、同じ深視力の検査がもう一度行われます。

つまり、回答権は2回あるので、1回目で上手くいかなくても次で上手くいけばいいのです。

※私が受診したときは、両方とも上手くいっていなかった人が多かったです。

病気持ちの場合は申告する

ただし、気を付けることがひとつ。

係員から事前に聞かれると思いますが、目の病気(緑内障や、白内障)などある場合は、夜間視力の検査はできません。

もしも、過去に目の病気に合ったことがある人は、隠さず、係員に申告してくださいね。

3.PCによる適性診断(登録作業)

出典元:http://www.ichikawa-unsou.jp/

適齢診断のメインは、PCを使った診断で、診断時間も約1時間~2時間(個人差あり)になります。

係員から適性診断を受けるための手順について説明がありますが、そのとき「氏名・生年月日・会社名、免許の種類、運転経験」等、入力するよう指示があります。

その指示に従って必要事項を打ち込んでいくことになりますが、その中で特に気をつけて欲しい点があります。

それは【適性診断の種類の選択】です。

適性診断には「一般・初任・適齢・特定」などさまざまな種類があります。今回、65歳以上が受診する適齢診断を希望しているので、かならず「適齢診断」を選択してください。

仮に別の種類の診断を選択してしまうと、気がついた時点で1からやり直し。

つまり、今まで行ってきた診断をリセットして、一から診断をしなければいけないのです。

最悪の場合は、追加料金を取られる可能性もありますので、注意しましょう。

4.PCによる適性診断(診断)

一般診断や初任診断と異なり、適齢診断は特別な内容になっているのかと思いきや…基本はPCを使った操作で診断を進めていくことになります。

診断の順番は若干異なりますが、初任診断と同じ内容です。

だから、過去に初任診断や一般診断を受診したことのある人は、拍子抜けしてしまうかもしれませんね^^

1.性格特性(問診方式)

①感情の安定性

②協調性

③気持ちのおおらかさ

④他人に対する好意

2.態度特性

①CGシュミレーション方式

②問診方式

※①、②いずれか1つ選択

3.視角機能

①動体視力(水平方向)

②眼球運動

③周辺視野

4.運転傾向

①判断・動作のタイミング

②動作の正確さ

③注意の配分

④危険感受性

4.カウンセリング

適齢診断を受診すると、受診結果表を2部(①本人控え用、②会社の指導要領)発行してもらえます。

その診断結果表をもとに、カウンセラーから安全運転についてお話があります。

とくに項目の中で評価が低かったところは、事故に繋がる特性(クセ)が付いているところなので、

- 「日頃、どのような運転をしているのか?」

- 「いまのクセとどのように向き合うのか」

- 「今後、どのような運転をしていけばいいのか?」

など聞かれます。

一緒に考えていきましょう。

5.適性診断の見方

適性診断の結果の良し悪しを心配しても意味がありません。

「事故を防ぐ運転がわかっていない」

「わかっているつもり」

いまの状況から、事故防止の運転ができなかった原因を【気付く】ことが重要です。

とくに高齢運転者は、

①判断・動作のタイミング ⇒加齢とおもに「早過ぎ」の傾向が出てくる

②動作の正確さ ⇒ 反応時間が長い。誤反応が多

③注意の配分 ⇒ 高齢になればなるほど、1点集中しやすくなる

このような傾向がみられます。

事故惹起運転者に見られる特徴と一致するので、年齢を重ねれば重ねるほど、気をつけなければいけないんですね。

また、動体視力や眼球運動、周辺視野などの視力も衰えが激しくなるので、それらを意識した、車間間隔や速度で運転しなければいけないので気を付けていきましょう。

[quads id=1]

65歳以上の運転手を今月採用しましたが、以前勤めていた会社で昨年の10月に適齢診断を受け半年しか経過していません。この運転手について速やかに適齢診断を受けさせる必要はありますか。運転手個人として有効なものなのでその写しの提供を受けることで問題ありませんか。

ご質問ありがとうございます。

初任診断については、過去3年以内に受診し、かつ、その記録を入社した運送会社に提出すれば改めて受診させる必要はないのですが、適齢診断にはそのような特例はありません。つまり、65歳以上の運転手を雇い入れた場合は、たとえ、半年前に受診していたとしても、改めて受診させる必要があります。

国に確認したうえでの回答ですが、念のため、受診機関に確認したうえで判断することをおすすめします。