一般貨物自動車運送事業の許可を持つトラック運送会社は、約2年に1回のペースで適性化事業実施機関の巡回指導を受けなければいけません。

- 巡回指導の通知が届いたら、どのような対応をしなければいけないのか?

- 巡回指導と行政監査との違いは?

- 巡回指導を甘く見てはいけない理由

などを中心に、過去、実際に立ち会った巡回指導の経験をもとに解説していきます。

[quads id=1]1.巡回指導は国の行政監査とは異なる

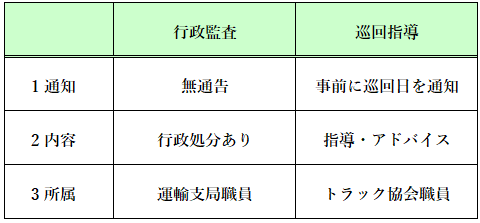

巡回指導と行政監査の違いを簡単にまとめると次のとおりです。

運送会社に話を伺うと、巡回指導を行っている指導員を運輸支局の職員と思っている人もいますが、あくまでもトラック協会の職員が実施しています。

巡回指導はあくまでも「指導」が目的です。

そのため、事前に訪問日時が記載してある通知が来ますし、わからないところは、丁寧に教えてくれます。

一方、行政の監査は、法令違反が見つかれば「処分」されます。

しかも、事前に訪問日時を教えてくれません。いきなり訪問してきます。

似ているようでまったく異なるのですね。

【関連】

2.巡回指導で主に確認される項目は?

巡回指導で確認される項目は、2021年7月現在で全38項目あります。

適正化指導員は、関連法令に違反がないかどうか、帳票類やヒアリングを行うことでチェックをします。

チェックはするものの、たとえ違反等があったとしても、どのように帳票類を管理すればいいのか、適切な指導・アドバイスを実施してくれます。

では、チェックされる全38項目とは、どのような内容でしょうか?

●事業計画等

1.主たる事務所及び営業所の位置、名称に変更はありませんか?

2.営業所に配置する事業用自動車の数に変更はありせんか?

3.車庫の位置及び収容能力に変更はありませんか?

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力に変更はありませんか?

5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守管理は適正にされていますか?

6.届出事項(役員等)に変更はありませんか?

7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか?

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか?

●台帳・報告書等

1.事故記録が適正に記録され、保存されていますか?

2.自動車事故報告書を提出していますか?

3.運転者台帳が適正に記入等され、保存されていますか?

4.車両台帳が整備され、適正に記入等されていますか?

5.事業実績報告書・事業報告書を提出していますか?

●運行管理等

1.必要な員数の乗務員を確保していますか?

2.運行管理者が選任され、選任(変更)届出書を届出していますか?

3.運行管理者に研修を受けさせていますか?

4.過積載による運送をしていないですか?

5.運行管理規程が定められていますか?

6.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、休憩時間、休息時間を適正に管理していますか?

7.点呼の実施及び記録保存は適正ですか?

8.乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正ですか?

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正ですか?

10.運行指示書の作成・携行及び記録保存は適正ですか?

11.乗務員に安全教育を実施して記録保存していますか?

12.特定の乗務員に対して義務付け適性診断を受けさせていますか?

13.特定の乗務員に対して特別な指導を実施していますか?

●整備管理等

1.整備管理者が選任され届出されていますか?

2.整備管理者に所定の研修を受講させていますか?

3.整備管理規程が定められていますか?

4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っていますか?

5.定期的な点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されていますか?

●労務関係等

1.就業規則が制定され、届出されていますか?

2.36協定が締結され、届出されていますか?

3.労働時間、休日労働について違法性はないですか?

4.所要の健康診断を実施し、健康状態を把握していますか?

5.労災保険・雇用保険に加入していますか?

6.健康保険・厚生年金保険に加入していますか?

●運輸安全マネジメント

1.運輸安全マネジメントの取り組みについて

いかがでしょうか?

このようにして見ると本当にたくさんの書類を見られることがわかりますよね。

巡回指導の流れ

巡回指導は、適正化指導員から「運転者台帳はありますか?」など帳票類の提示を求められますので、事業所側は、彼らの求める帳票類を渡していくことになります。

また、適正化指導員が帳票類を見て、疑問に感じるところがあればヒアリング等が行われますので、日頃の取り組みについて説明しましょう。

そして、もし法令違反が見つかれば、改善するよう文書指導が行われるハズです。その時間、おおよそ1時間から2時間くらいでしょうか。

長距離輸送を行っている運送会社は、チェックされる帳票類が増えるので、巡回指導が長くなりやすいです。

【関連】

3.総合評価A~Eの5段階で評価される

適正化指導員は、巡回指導を終了した後、事業所の評価を付けています。

評価は、全部でA~Eの5段階(A『良い』-E『悪い』)。評価Eのように悪い評価になると「行政監査」や「増車等の届出が厳しくなる」等のペナルティを受けることになります。

じつは、昔から総合評価が悪い事業所には、行政監査を行う端緒になっていました。(法律にも明記されていました。)…が、実際には、重大事故等を起こさないかぎり、支局が動くことはなかったんですよね。

ところが、昨今は違います。

法律を遵守しない事業所には、業界から退場しようとする動きが強く、巡回指導の結果が悪い事業所に対して、じっさいに監査が行われています。

【関連】

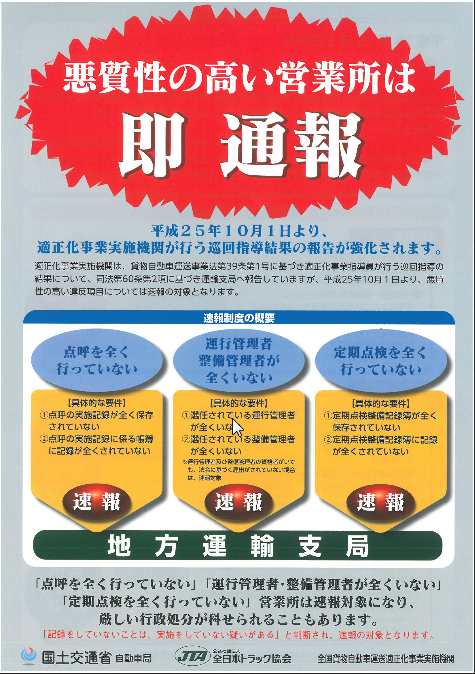

速報制度

(出典元:全日本トラック協会)

平成25年10月1日より「速報制度」に該当した場合、巡回指導終了後、支局にすぐに報告され、行政監査を実施するか否か、判断されるルールが始まりました。

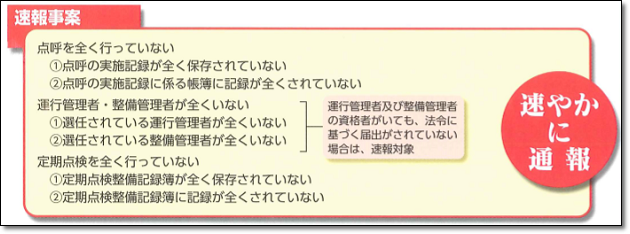

では、どのような条件に該当したら、速報されるのか―?

それは、全ト協が配布しているチラシに書いてあります。

「①点呼を全く行っていない」

「②運管・整管が全くいない」

「③定期点検を全く行っていない」

この①~③は、管理が疎かだと重大事故に直結する悪質な法令違反と判断され、1つでも該当した場合、運輸支局に連絡がいき、行政監査が行われる可能性が大というわけなんです。

しかも、チラシには、↓のとおり「厳しい行政処分が科せられることもあります。」という厳しい文言が書かれています。

どれだけ重視しているのかわかりますね。

速報されたにもかかわらず「どうせ行政監査なんか来ない。」とタカをくくって、速報された内容を改善せず放置しているとかなり危険です。

仮に運輸支局の行政監査が行われたとき、改善されていない場合は事業停止30日間という重い処分が下されます。事業停止30日間という数字は、ある意味、「運送会社を運営することをあきらめてください。」という厳しい処分です。

4.改善文書を求められたら、速やかに改善報告を!

巡回指導で帳票類から法令違反が見つかった場合、適正化事業実施機関から改善を促す文書が送付されてきます。

このときの改善期間は、3か月。

速やかに改善報告を行う必要があります。

仮に、改善の報告をせず、放置してしまうと、適正化指導員から督促文書や督促電話が行われるのですが、それでも無視を続けた場合、運輸支局が行政監査を行う可能性が高くなります。

とくに総合評価が「E」の事業所は要注意。

支局が、突然、訪問して処分をしてくることでしょう。

巡回指導をいままでと同じ感覚で対応すると痛い目にあるので、注意しておきましょう。

5.適正化指導員と行政は連絡を密にしている

適正化事業実施機関と行政は、毎月、報告や相談、通報等で連絡を密にし、悪い事業所について情報交換を行っています。これは、何も秘密にしているわけではなく、全ト協のチラシに大きく書かれています。

トラック協会の職員が巡回指導を行っているから「脅したら大丈夫。」「無理矢理、評価を曲げてさせてみせる。」などの態度を取る事業所もいるようですが、残念ながら、そのような態度を取っているとブラックリスト入りされることもあるようです。

「トラック協会の職員としての顔と、適正化事業実施機関としての顔は異なる」ことを理解しておきましょう。

まとめ

過去のデータと比較すると、明らかに巡回指導の結果をもとに行政監査を行っている件数が増えています。過去と現在、巡回指導の在り方が変わっていることを理解し、対応していきましょう。

[hana-code-insert name=’ad3′ /]

私の会社には、いくつかの営業所があり、定期的に巡回指導を受けています。そこで質問をさせていただきますが、貨物利用運送事業のみの営業所もあるわけですが、こちらについても巡回指導はあり得るのでしょうか? もちろん一般貨物の営業所は巡回指導を受けています。

コザルさま、はじめまして!

ご質問ありがとうございます。

貨物利用運送事業のみの場合は、巡回指導の対象外になっているようです。

他の業務に手が取られてしまい、日常点検記録簿や定期点検の記録簿など車両毎に分けられず、まとめて保存している状態です。巡回指導が来た場合、このままですと何か処分の対象になってしまうのでしょうか?

ももくりさん、はじめまして

ご質問ありがとうございます。

車両毎にまとめていないから処分等はありません。ただ、整理整頓していないと、ときに不都合が生じてしまいます。

たとえば、行政監査において提示を求められたとき、紛失等していることが多いです。そのため、せっかく実施していても指導されることもあります。

特に点検関係は他の行政処分と比べて重い内容になっているので、しっかり管理しておいたほうがよさそうです。

[…] 巡回指導は「運送業の巡回指導のポイントと対策!」でも紹介したとおり全部で38項目あります。この38項目それぞれ調査されるのですが、そこで適性化指導員は… […]